清溪流淌话烟云

李顺亮

人如烟,事如云。一个地方的古今之变,难以计数。清溪也是如此,在岁月的长河里不断奔流向前。

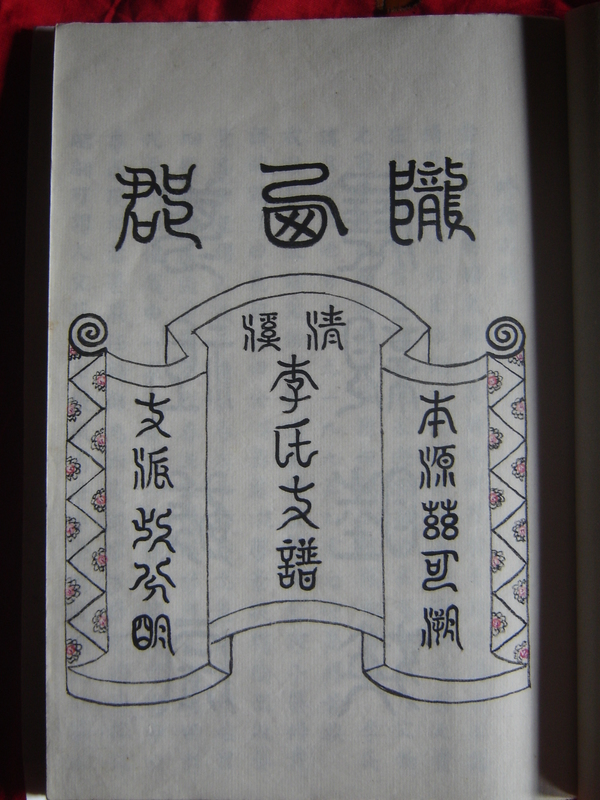

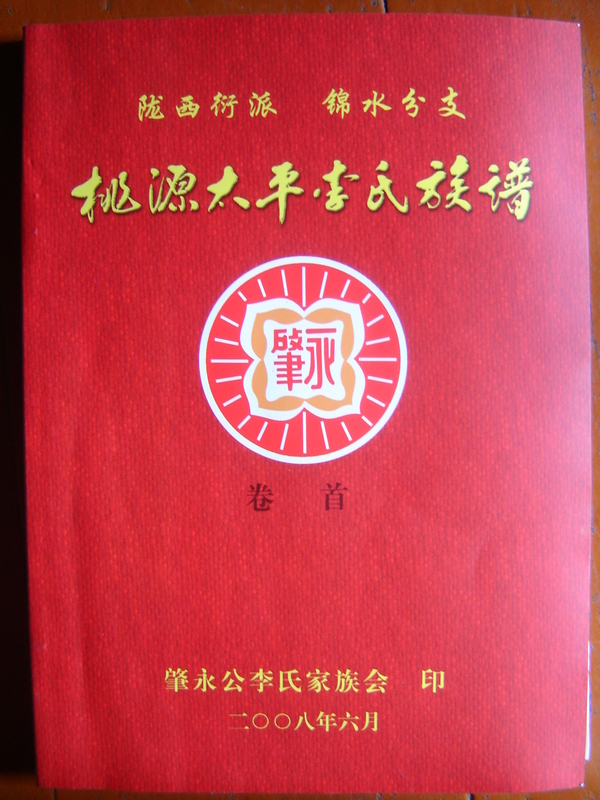

一个地方的古今之事,真要从头说起的话,就非得从陶说起不可。有清一代,肇永公李氏一族就来到尤溪清溪这片土地,以作陶为生。虽然所作的是日常生活用陶,并且一向极为粗糙,但是不管陶的粗细如何,一个地方的陶,总是贯穿了一个地方的文明史。不过,据永春族谱所载,肇永公李氏一族并非唐太宗李世民后代。

《尤溪县志》记载:“宋代时,常平乡和顺里的上仙和华口村开始生产陶器。明代中期,五十都的新桥(今新阳镇)开始生产瓷器。清代,五十都的林下、林尾,二十四都的清溪也开始生产陶瓷。民国时期,陶瓷业略有发展。新中国建立后,陶瓷业发展较快。”这里所说的“二十四都的清溪也开始生产陶瓷”,就是肇永公李斌的后人李田,从永春来到清溪之后开拓的事业。不过,这里的记载偏粗了些,把陶与瓷笼统地整在了一起,其实,陶与瓷的制作是两回事。

陶是用陶土制作的,而且打小以来的记忆中,一般以肥沃田块中的底层黑土为上佳原料。因为陶土一旦被取,对这个地块的地利伤害颇大,所以农民并不会轻易答应,往往要价不低。瓷的原料则是高岭土,往往取自山中。陶瓷相较,一般来说陶就要粗得多,多以日用生活使用为主;而瓷就要漂亮精致得多,虽然也有日常生活用瓷,但工艺把玩的就基本以瓷为主了。在作陶人的眼里,陶是给老百姓用的,而瓷是给富人家用的,漂洋过海的更不用说,肯定是瓷了。比如说,尤溪始建于明代成化二十一年的新桥瓷厂,产品获“声如磬,白如玉,明如镜” 的美称……产品曾销往13个国家和地区。

陶与瓦都与土有关,二者都得经过窑火,但对古窑来说,陶的烧制相对容易得多,只要三天三夜,瓦则要烧上七天七夜。之所以会有不同,作陶人中流传着一个故事。话说有一位神仙,有一天化作了乞丐,到天下走访民生。因为天气寒冷,这位神仙也就四处寻找可以避寒取暖的地方。来到陶窑的时候,正在烧陶的师傅显然更具爱心,不仅允许乞丐进来避寒,还任由乞丐就着窑火取暖。而这位乞丐再到瓦窑那儿时,可就碰了一鼻子灰。本来烧陶与烧瓦所用的时间是一致的,经过这般考验后,神仙决定分别奖惩。于是,烧陶的时间缩短到了三天天夜,烧瓦的时间延长到了七天七夜。

清溪作陶人世代相传的故事,凸显了作陶背后的人文关怀。作陶与作瓷的背后也有不同。作瓷所需的资金量较大,作坊相对也较大;作陶所需的资金量小,随便一处小作坊都可以。作瓷一般不是有官家的背景,就是大户人家所为;作陶一般都是民间的营生,自然能够无形地融于百姓之中。一个地方有陶的作坊,并没有什么特别;但一个地方有瓷的作坊,可就不一样了。瓷都景德镇,就是以瓷器闻名于天下。如果景德镇只是作陶的,那自然就不可能有今日的盛名。

但是,没有盛名,不等于没有历史。有陶的地方,历史往往比有瓷的地方悠久的多。清溪片区就是这样的一个地方,在它的地下埋藏着不少制陶的遗迹。园兜村与西吉村紧密相连,就在这方圆几百米之地,就有隔山遗址、隔山岭遗址、门楼溪遗址、大坪山遗址,是相当令人惊叹的事。这说明这一片土地自古以来就有“先民在此繁衍生息、劳作居住”,这里也是“古闽越族的有明确居住的遗址80余处”之一。但在这4处青铜时代的遗址之中,位于园兜村的2处遗址,居然有原始瓷片的存在。这些原始瓷片是哪里来的?因为,清溪这一带显然是没有高岭土的,古今的矿藏一般变化不大,唯一合理的解释是,这些原始瓷片是外来的,而且是顺着尤溪——清溪这一脉河流通道输入的。

对于工业时代以前的人来说,陶乃生活必须,陶是中国人的伴侣。在清溪,迟至改革开放的八十年代,陶还在大面积使用。如今,肇永公清溪李氏后人,也在作陶上开始了创新,柴烧七彩窑变,让陶在李顺泥的手里,焕出了新的光彩。

而人是需要精神支撑的,寺庙同样也是中国人的伴侣。清溪也有古寺庙的存在,那就是吉祥寺,被列为县级第四批文物保护单位。吉祥寺位于台溪乡凤山村,始建于宋淳熙年间,明末立有石碑,清乾隆年间重修,民国三十六年十月再次重修,1966年“文革”时,该寺大部分被拆毁。

当年,吉祥寺并没有多少广大庄严,只是一个小寺庙罢了。《尤溪文物》说,“现寺存有南宋淳熙八年(1181)煅铸的大钟一口,四周铸刻《般若波罗密多心经》1卷及铸造年代。明天顺年间英宗皇帝钦赐御书石碑一方。”这座吉祥寺,有口大钟家乡人是知道的,只是不知历史这般久长,居然还有皇帝钦赐御书石碑,更是前所未闻。正殿主塑严康祖师像,那就少有人知了。对于这些身边的历史,小地方的文化人本来就少,关心的人自然更是不多。

吉祥寺的英宗皇帝钦赐御书石碑,还有故事在里头。故事还得从凌辉讲起。坂面《凌氏族谱》载:“都察院御史凌辉,于明正统丁巳二年在尤溪县廿八都浮坂(今坂面乡坂面村)起架三堂大屋,辉公为始代肇基祖公,该屋即凌氏肇基宗祠。”这位凌辉,永乐十年中进士。明正统三年晋升为中宪大夫,任三省监察御史,并且徙居尤溪的坂面。去世后,葬在今天的坂面镇下川村,下川在明朝时也是清溪廿四都的地盘,凌辉墓现为尤溪县文物保护单位。这位凌辉可以算是奇才,不仅屡次跟随成祖皇帝出征,而且参与编修《大明一统志》,并在天顺二年(1458)主纂德化县第一部《县志》。

凌辉与吉祥寺有缘。有他的诗《吉祥寺》为证:

启白在新浪博客中的《尤溪诗词选注--凌辉》中说,“相传明英宗出征瓦刺时,凌辉携带吉祥寺香火随军,平藩时显灵护驾有功。后来,明英宗皇帝钦赐御碑一方,特委派凌辉护送石碑到吉祥寺。该石碑毁于文革期间。凌辉告老还乡时,再次登临吉祥寺,作此诗。”

《尤溪文物》中说:“明正统三年皇帝任命凌辉的诏文如下:‘奉天承运,皇帝诏曰:朕惟职典政要,允赖贤良,副宪外藩,欲称阙职,置难其人。尔河南道监察御史凌辉,訏谟经远,精识造微,居微史而政度澄清,领使命而功绩有稽。伟哉!清节之臣也。今特命尔为江西按察御史,尔宜清白一心,夙夜惟庚,振肃纲纪,赞襄宪度。汝往钦哉,勿替朕命。钦此!正统三年五月廿八日。’现有悬挂于凌氏祠堂的圣旨复印件为凭。还有珍藏于北京故宫博物院的一方圣旨,大意是褒彰凌辉身背二位密友香火随军,平藩时显灵护驾有功,故有此奖。”

两种说法一比对,似乎前一说法“携带吉祥寺香火随军”,比后一说法“身背二位密友香火随军”,更为可信一些。毕竟凌辉是去过吉祥寺的,“携带”佛家香火以求保佑,更好圆说。密友的香火,不是受人之托,是不可能随意“身背”的,更何况居然还是二位“密友”。而这块钦赐御碑究竟有没有毁坏,二者的说法也不一致,只好待日后实地求证了。

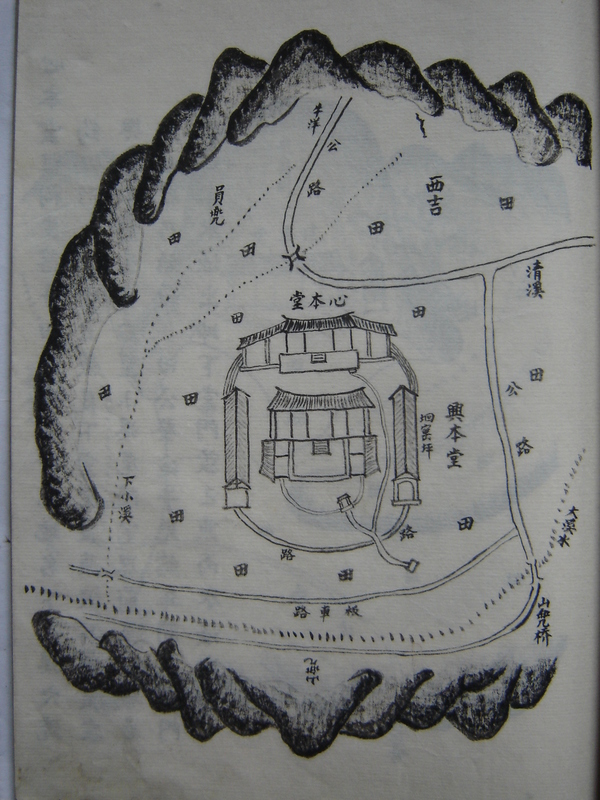

至于灵福宫,也是位于凤山村,与清溪李氏的心本堂隔着一条清溪相望。

当年,只知道里头有壁画,而且有戏台。原来,灵福宫又名夫人宫,“奉祀陈、林、李三圣母。解放前,每年农历九月初一、初七、初九,分别为陈、林、李夫人的生辰。五村轮流祭祀,并请戏班演出古装戏十天。”灵福宫始建于明嘉靖丙戌五年,“由凤山、清溪、西吉、园兜、宜丁后五村合建。”这里的“宜丁后”,其实是“义亭后”,音同之误。古代各地多建有义亭,此地得名想来与此有关。

没想到,这里的壁画,还真有些名堂。1992年11月,夫人宫戏文壁画被公布为第三批县级文物保护单位。下殿“凹”型走廊的墙壁上,共绘制了21幅戏文壁画。该画始作时间约从1834至1887年间。从壁画的内容来看,这里上演的曲目很多,内容丰富多彩。奇怪的是,各幅壁画基本配上了诗文,连反映爱情生活的《彩楼记》也有,反而歌颂古代君子,且与农村生活最为密切的《舜帝耕田》,居然“未见有配诗文”,让人难以理解。

只可惜,随着岁月的推移,不再演戏的这个宫,早已失去了一些特有的韵味,唯有戏文壁画尚且留有余香。当年看过这个宫演戏的人,如今也早已经上了岁数。

以上总总,大体与清溪人所建构起来的文化相关。其实,一个地方的古树,也是文化传承的一个重要组成部分。因为,与人有限的生命相比,古树也算是跨越时空,往往见证了一个地方的文化兴衰。尤溪的沈郎樟,就是朱子文化的典型代表。清溪也有古树,凤山村桥边不仅有100株枫杨古树群,而且还有香樟1株,估测树龄600年以上,为国家一级保护古树。

清溪千年流淌,那株岸边的香樟,在本地人眼中仍是神一般的存在,替去调皮男孩子的灾难,是它职责所系。生活如常,每年端午节向它祭拜,树上挂箭,并到河边取水的,是这里生生不息的清溪人……

| 关于丝路 | 丝路网史 | 版权声明 | 法律顾问 | 联系我们 |

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览