《族谱考略》——建中之孙:君贶还是大临?

李顺亮

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”青史留芳,对于中国古代知识分子来说,是人生的一大追求。我们常说文章千古事,其实,比青史留芳、文传后世更难的事,是自己的手稿也能够流传于后。

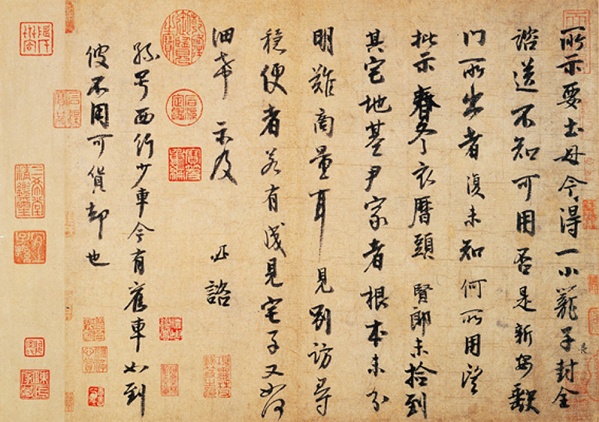

虽然今天要看上一眼李建中《土母帖》真迹,并不是一件十分容易的事。因为这号称天下第十行书的《土母帖》,如今珍藏于台湾故宫博物院。但是,台湾海峡已非昔日波涛汹涌,我们总是有机会目睹这一珍贵的文物,对于李建中来说也算是一大幸事了。

对于书法艺术,我可以说是一个门外汉。不过,倒是没有想到,永春族谱不仅把李建中也纳入其中,并且在《受姓后纪实》中进行作了如下记载:

六十二世 建中,谷之孙。世系小引载:其孙建中于于宋太宗御极时(997年)登进士第,官终判大理寺,性恬静,善书札,草隶篆籀俱妙。子周道、周士。

六十三世 周道,建中长子。与弟周士并进士及第。

那么我们来对永春族谱之中的世系传承,从六十世李谷到六十二世李建中,紧接六十三世李周道,再到六十四李大临,作一番研究,看看能否站得住脚。

还是得先把正史《宋史》拿来进行一下比对。《宋史·李建中》云:

李建中,字得中,其先京兆人。曾祖逢,唐左卫兵曹参军。祖稠,梁商州刺史,避地入蜀。会王建僭据,稠预佐命功臣,左卫将军。

由此可见,李建中的祖父是李稠,并不是李谷,把李谷与李建中强行拉在一起编排世系传承,显然成问题。这个李稠,曾经担任过商州刺史,之所以“避地入蜀”,在今天的《商州大事记》里可以找到答案:

后梁(907~923)时, 上洛发生兵变,驱逐商州刺史李稠,推押牙李玖主持州事。

原来,是因为上洛发生兵变,那么李稠“避地入蜀”,实际上可以说是避乱入蜀。《资治通鉴》“卷第二百六十七 后梁纪二”,在太祖神武元圣孝皇帝中开平三年(909年)秋天,对此也有记载:

商州刺史李稠驱士民西走,将吏追斩之,推都押牙李玫主州事。

既然“将吏追斩之”,显然李稠在避乱途中,就已经被追兵追上并且“斩”了。那么,看起来《宋史·李建中传》里记载:“会王建僭据,稠预佐命功臣,左卫将军。”真的只是王建的预任命而已,实际上李稠并没有真正到任,他在“避地入蜀”时遇难了。

上洛发生兵变,李稠驱士民西走,究竟是怎么一回事呢?还好《旧五代史》“卷四(梁书) 太祖纪四”之中,有更为详细的记载:

(开平三年)六月庚戌,同州节度使刘知俊据本郡反,制令削夺刘知俊在身官爵,仍征发诸军,速令进讨。如有军前将士,怀忠烈以知机,贼内朋徒,愤胁从而识变,便能枭夷逆竖,擒获凶渠,务立殊功,当行厚赏。活捉得刘知俊者,赏钱一万贯文,便授忠武军节度使,并赐庄宅各一所;如活捉得刘知浣者,赏钱一千贯文,便与除刺史,有官者超转三阶,无官者特授兵部尚书;如活捉得刘知俊骨肉及近上都将并枭送阙廷者,赏赐有差。辛亥,驾至蒲、陕,文武百官于新安县奉迎。刘知俊弟内直右保胜指挥使知浣自洛奔至潼关,右龙虎军十将张温以上二十二人于潼关擒获刘知浣,送至行在。敕:“刘知浣,逆党之中最为头角;龙虎军,亲兵之内实冠爪牙。昨者攻取潼关,率先用命;寻则擒获知浣,最上立功。颇壮军威,将除国难。所悬赏格,便可支分,许赐官阶,固须除授。但昨捉获刘知浣是张温等二十二人,一时向前,共立功效,其赏钱一千贯文数内,一百贯文与最先打倒刘知浣衙官李稠,四十三贯文与十将张温,二十人各与钱四十二贯八百五十文。立功敕命便授郡府,亦缘同时立功人数不少,所除刺史,难议偏颇。宜令逐月共支给正刺史料钱二百贯文数内,十将张温一人每月与十贯文,余二十一人每月每人各分九贯文,仍起七月一日以后支给。人与转官职,仍勘名衔,分析申奏,当与施行。”是月,知俊奔凤翔,同州平。

七月乙丑,敕行宫将士阵殁者,咸令所在给槥椟,津置归乡里。战卒闻之悉感涕。……商州刺史李稠弃郡西奔,本州将吏以都牙校李玫权知州事。

综合以上各条史料看来,李稠本来只是右龙虎军衙官,因为“最先打倒刘知浣”,不仅领到了一百贯文的赏钱,而且当上了商州刺史,可以“逐月共支给正刺史料钱”九贯文。但是,这个李稠似乎还有其他想法,于是“上洛发生兵变”,李稠不得不“弃郡西奔”,并且“驱士民西走”,最终“将吏追斩之”。

而祖父李稠的政治选择和因乱而亡,对李建中一家显然造成了重大影响。李建中不仅因此与蜀地结下了缘份,而且日子过得还是比较艰难的。《宋史·李建中传》云:“建中幼好学,十四丁外艰。”本来已是没落的大户人家,加上遭逢父丧,困难可想而知。

还好,李建中的才华为人所重。“会蜀平,侍母居洛阳,聚学以自给。携文游京师,为王佑所延誉,馆于石熙载之第,熙载厚待之。”当时的京师并不是洛阳,而是开封。李建中一“携文游京师”,立马就受到了石熙载的厚待。石熙载可是北宋初期的重要人物,太平兴国“八年(983),上表求解职,诏加慰抚,授尚书右仆射”。李建中能够搭上石熙载这条线,自然对他后来的发展极为有利。

也就是在这一年,李建中迎来了自己人生的第一个大喜事,所谓金榜题名时。《宋史·李建中传》云:“太平兴国八年(983年)进士甲科,解褐大理评事,知岳州录事参军。”从此,李建中步入政坛。而永春族谱云:“其孙建中于于宋太宗御极时(997年)登进士第”,这与《宋史》的记载不符,显然有误。

除了石熙载之外,李建中人生所遇的贵人似乎一直不断,当然,最大的贵人自然是宋太宗,这让李建中得以迅速平步青云。《宋史·李建中传》云:

转运使李惟清荐其能,再迁著作佐郎、监潭州茶场,改殿中丞,历通判道、郢二州。柴成务领漕运,再表称荐,转太常博士。时言事者多以权利进,建中表陈时政利害,序王霸之略,太宗嘉赏,因引对便殿,赐以绯鱼。

李建中的才华如何,还可以从苏易简的言辞中看出来。苏易简可不是一般人物,是二十二岁就高中太平兴国五年(980)科举的状元郎,被宋太宗赞赏为:“君臣千载遇。”要知道,此榜真是龙虎榜。徐红《北宋太平兴国五年进士研究——以精英分子为中心》云:

此榜进士可谓人才辈出,仅仅在他们进士及第11年后的淳化二年(991),即有寇准除枢密副使,开始进入政治权力中心,此后,又先后有李沆、向敏中、寇准和王旦拜相,还有苏易简、张泳、宋浞、晁迥、谢泌、马亮等众多名臣,时人谓之“龙虎榜”。

这位苏易简极为看中李建中。《宋史·李建中传》云:“苏易简方被恩顾,多得对,尝言蜀中文士,因及建中,太宗亦素知之,命直昭文馆。”不过,可惜的是苏易简的好事并没有办成,都是古代避讳制度惹的祸,“建中父名昭文,恳辞,改集贤院。”在当时众多的“蜀中文士”之中,李建中能够让苏易简这样数一数二的人物都会钦佩,并向皇上提起,是十分不容易的事。

如果因为李建中以书画名世,而且“建中性简静,风神雅秀,恬于荣利,前后三求掌西京留司御史台,尤爱洛中风土,就构园池,号曰‘静居’。好吟咏,每游山水,多留题,自称岩夫民伯。”我们就认为李建中的才华仅仅只堪娱人,不能治世。那么,就会看错了人。

因为,李建中不仅会向宋太宗“表陈时政利害,序王霸之略。”而且,“建中善修养之术,会命官校定《道藏》,建中预焉。”显然,李建中是儒、道、法诸学的跨界高手,并且他的人生哲学经历了一个变化的过程,从进入政坛初期的求以法家治世,逐渐过渡到晚年修以道家养已,而儒家则是他一生待人处世的道德范本。由此,也可见中国古之士人的旨趣往往是多样化的,我们不能仅仅以一个角度视人。

当然,对于后世之人来说,李建中无疑只是一位书法家。《宋史·李建中传》亦云:

建中善书札,行笔尤工,多构新体,草、隶、篆、籀、八分亦妙,人多摹习,争取以为楷法。尝手写郭忠恕《汗简集》以献,皆科斗文字,有诏嘉奖。

黄庭坚对李建中的书法给予了很高的评价,云:“西台出群拔萃,肥而不剩肉,如世间美女,丰肌而神气清秀者也。”有人认为,李建中是唐宋书风转变时期一个承上启下过渡阶段的书家:

李建中书法去唐代未远,所以字里行间仍有唐人遗风。虽然东坡谓李书“犹有唐末以来衰陋之气”,但自西台以来,风气转戾,唐人遗意渐失。吴师道云:“李西台虽在宋初,实唐人书法之终也,过此则益变而下矣。”

为什么李建中会被人称为李西台呢?那是因为他曾经担任过西京留司御史台。我们来看一下清代王士禛《分甘馀话》卷四里的“南台故事”:

唐以门下省为东台,中书省为西台,尚书省为文昌台,而以御史台为南台。故今都察院可称南台,不可称西台。惟唐人称李栖筠为李西台;宋人称李建中为李西台。按建中以分司西京,犹近理;栖筠官御史大夫而呼西台,则不可解矣。

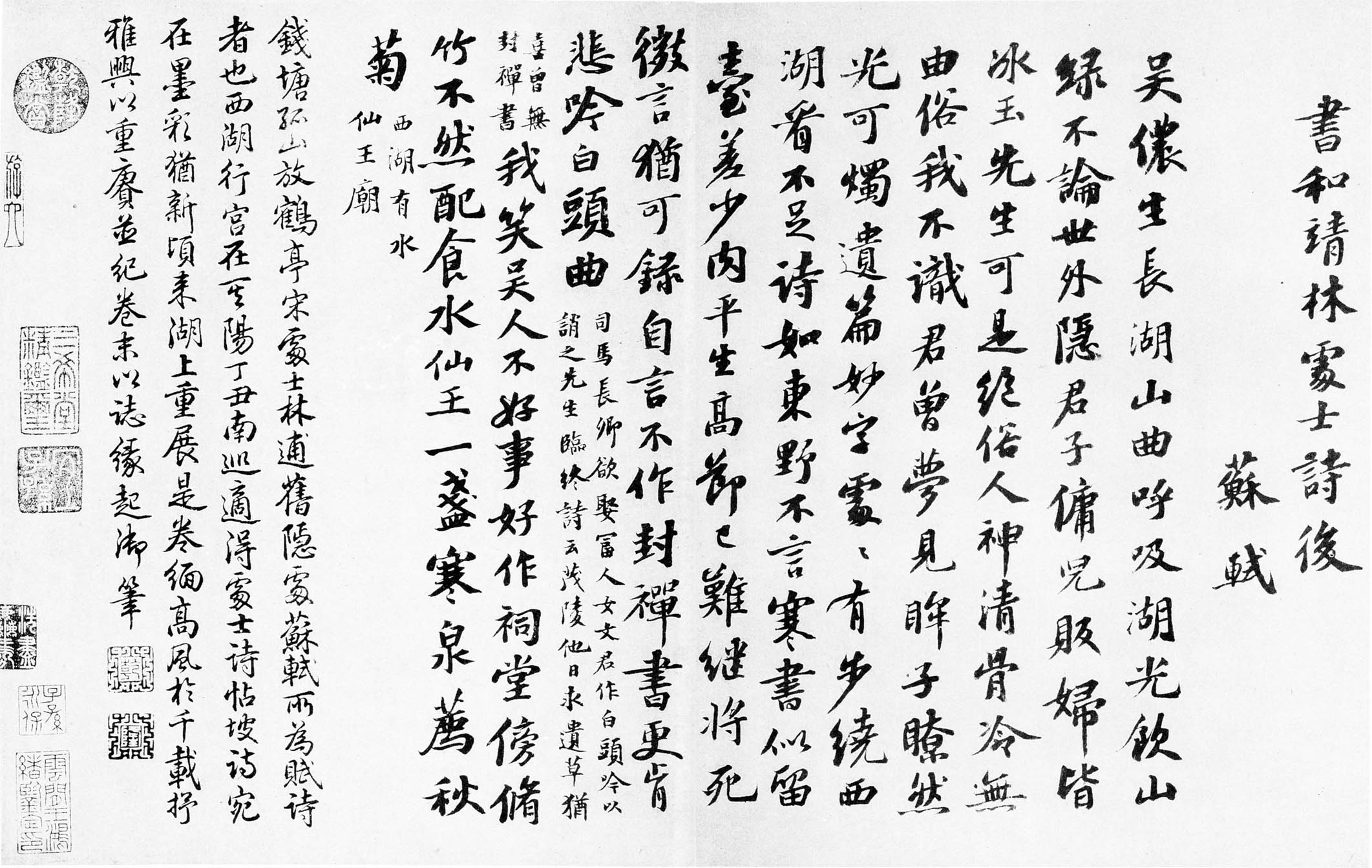

而苏轼则称李建中为“留台”。我们来看苏轼的《书和靖林处士诗后》:

吴侬生长湖山曲,呼吸湖光饮山渌。

不论世外隐君子,佣儿贩妇皆冰玉。

先生可是绝俗人,神清骨冷无由俗。

我不识君曾梦见,瞳子了然光可烛。

遗篇妙字处处有,步绕西湖看不足。

诗如东野不言寒,书似留台差少肉。

平生高节已难继,将死微言犹可录。

自言不作《封禅书》,更肯悲吟《白头曲》!

我笑吴人不好事,好作祠堂傍修竹。

不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊。

这位和靖先生与李建中曾是知交,小李建中21岁。(详见:《中国书画》2005年12期 陈志平《林逋与李建中交游考》)这首题诗的背后是一个美丽的故事。原来,苏轼在杭州任职时,多次拜访“梅妻、鹤子”的隐士林逋之墓,深以未能与他同生一时代为憾。苏轼不仅在其诗词上提诗称赞,甚至将林逋那首“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的《山园小梅》,作为咏物抒怀的范例让儿子学习。(详见:李蓉蓉《明月几时有》“林逋:吴山青,越山青”)

《四库全书》中的董更《书录》提到了李建中,可以让我们更好地理解他在书法史上的地位。

山谷云李西台书虽少病韵然似髙逸髙文进画神佛翰林工至今以为师又云余尝许西台书所谓字中有笔者也字中有笔如禅家句中有眼他人闻之瞠若也惟子瞻一闻便欣然耳

东都事略云建中善书札行笔尤工草隶篆籀八分俱妙好古勤学欧阳集古録跋杨凝式题名云五代之际有杨少师建隆以后称西台二人者笔法不同而书名皆为一时之絶

髙宗翰墨志云太宗皇帝搜罗法书备尽求访当时以李建中字形瘦健始得时誉犹恨絶无秀异至熙丰以后蔡襄李时雍体制方入格律欲度骅骝终以骎骎不为絶赏继苏黄米薛笔势波澜各有趋向

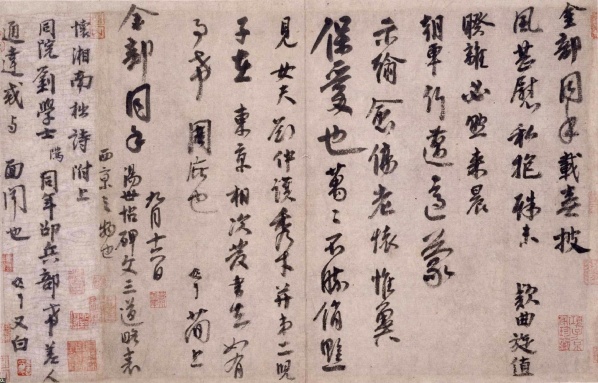

今天,我们除了有机会看到李建中的《土母帖》真迹之外,还有机会看到收藏于北京故宫博物院的《同年帖》。据《大观录》所载,李建中六帖为《土母帖》、《同年帖》、《贵宅帖》、《屯田帖》、《左右帖》和《斋古帖》。只可惜,明代项元汴所藏的《李西台六帖》,清初被拆散后,其他几帖已经不见踪影。

今天,我们还能够看见李建中的19首诗作以及几首残句。《题洛阳观音院牡丹》云:

微动风枝生丽态,半开檀口露浓香。

秦时避世宫娥老,旧日颜容旧日妆。

诗作之中,我最喜欢此首。而残句之中最有名的,当是《送人》中的“山程授馆闻鸿夜,水国还家欲雪天。”当然,也有把别人的名句,误收为李建中之作的,如“故宫芳草在,往事暮江流。”实际上,这一名句,出自李维的《渚宫亭》。《杨文公谈苑》“雍熙以来文士诗”和《增修诗话总龟》“卷之十二 警句门上”,对此都有清楚的记载。

那个时代,似乎还有一位叫李建中。《宋史》“卷四百八十八 列传第二百四十七”云:(至道)二年(996年),以工部员外郎、直史馆陈尧叟为转运使,因赐桓诏书。尧叟始至,遣摄雷州海康县尉李建中赍诏劳问桓。而我们在《宋史·李建中传》里,不仅没有找到李建中任过这个官职的记载,而且从政的经历中也没有闽粤一代的痕迹。看来,那位李建中另有其人,不知是不是陈志平所考证的另两个李建中之一。

根据陈志平《李建中年谱》(详见:http://www.onesl.com/book/2012020103.html)考证,同时代共有三个李建中。(隆庆)《岳州府志》卷三“李建中”条云:“真宗(天禧)进士,大理评事,出为录事参军。”此一“天禧”进士的“李建中”,与胡宿《文恭集》中《李师中李建中并可太常博士制》所说的李建中、(雍正)《浙江通志》卷二O一《李少和行状》的作者李建中,当为同一人。又,李吕《澹轩集》卷八《录祖先遗事》文中,叙及其先祖李建中,此一“李建中”生于祥符甲寅(1014),庆历壬午(1042)登第。显然是第三个李建中。

身为书画家的李建中,还有一个优点,就是“好古勤学,多藏古器名画。有集三十卷。”而这些家藏之宝,有缘人自然得以相见,没想到还因此留下了一段故事。这个故事,发生在李建中的孙子李君贶身上,而有缘人居然是鼎鼎大名的黄庭坚。黄庭坚因此留下了一首诗作《李君贶借示其祖西台学士草圣并书帖一编二轴》,来记载这一盛事:

当时高蹈翰墨场,江南李氏洛下杨。

二人殁後数来者,西台唯有尚书郎。

篆科草圣凡几家,奄有汉魏跨两唐。

纸摹石镂见彷佛,曾未得似君家藏。

侧厘数幅冰不及,字体欹倾墨犹湿。

明窗棐几开卷看,坐客失床皆起立。

新春一声雷未闻,何得龙蛇已惊蛰。

仲将伯英无後尘,迩来此公下笔亲。

使之早出见李卫,不独右军能逼人。

枯林栖鸦满僧院,秀句争传两京遍。

文工墨妙九原荒,伊洛气象今凄凉。

夜光入手爱不得,还君复入古锦囊。

此後临池无笔法,时时梦到君书堂。

这位李君贶似乎担任过都水监丞。李焘《续资治通鉴长编》卷四百三十六在元佑四年(1089年)有如下的记载:

三省、枢密院言:“昨令都提举修河司从长择一顺快处回河,差夫八万,和雇二万充引水正河工役外,北外都水丞司检计到大河北流人夫二十万四千三百一十八人,故道人夫七万四千四百五十六人,两项共计二十七万八千七百七十四人。今都水监丞李君贶等检计裁减到共十九万四千九十八人。”诏令修河司且开减水河,其差夫八万人,于数内减作四万人,充修河工役;于李君贶等裁定差夫内,共减作一十万人,令修河司通那分擘役使,余依前降指挥。

但是,这位李君贶的父亲是哪一位,我们并不知道。永春族谱云:李建中“官终判大理寺,性恬静,善书札,草隶篆籀俱妙。子周道、周士。”而《宋史·李建中传》云:“又判太府寺。大中祥符五年冬,命使泗州,奉御制《汴水发愿文》,就致设醮。使还得疾,明年卒,年六十九。”显然,这里的“大理寺”应该是“太府寺”之误。北宋元丰改制以前,太府寺“旧置判寺事一人,以两制或带职朝官充;同判寺一人,以京朝官充。凡廪藏贸易、四方贡赋、百官奉给,时皆隶三司,本寺但掌供祠祭香币、帨巾、神席,及校造斗升衡尺而已。”(详见:《宋史》卷一百六十五 志第一百一十八)而且,实际上李建中的儿子并不止两个。《宋史·李建中传》云:

子周道、周士并进士及第。周士历侍御史、江东、陕西转运、三司盐铁判官,赐金紫,终工部郎中。周民,太子中舍。

而永春族谱之中,在《受姓后纪实》里云:“六十四世 大临,道之后……”究竟李周道与李大临之间,是不是父子关系呢?我们找不到任何资料可以佐证。倒是李大临母亲去世的时间,是可以确认的。在《周敦颐集》“卷三 杂著”之中,有一篇《慰李才元书》:

敦实幁首:变故不常,窃审尊夫人太君奄弃荣养。伏惟号天永慕,难以胜处。罔极奈何!孝思奈何!敢冀节哀以从中制,卑情不任苦痛之至。谨奉疏以慰,不宣,谨疏。四月某日,汝南周敦实疏上。

李大临,字才元。这本书的注云:“张、董、邓三本作《慰李大临才元疏》。题下注云:‘治平二年’。”于是,我们知道,李大临的母亲是在治平二年(1065年)去世的。

李大临曾经“以亲老,请知广安军,徙邛州。”同为“熙宁三舍人”之一的苏颂,送给李大临一首诗《即席分韵送李才元学士守临邛》:

君登石渠阁,荏苒十过春。

编摩业即卒,出入命已频。

人情叹荣滞,雅意犹逡巡。

襟怀恬而旷,鬓发黳如新。

躬随省中籍,念切堂上亲。

前时动乡思,归梦趋梁岷。

乞符去故里,拜疏伏紫宸。

恩颁尺一诏,宠驾双朱轮。

朝为浮瀛侣,暮作临邛宾。

谁言蜀道远,自喜家山邻。

岁晏风惨惨,行役心欣欣。

怊怅同舍友,仳离照心人。

杯行莫辞满,分携只明晨。

从这里我们知道,李大临十分孝顺,是因为“念切堂上亲”,才“乞符去故里”。于是,对别人来说“蜀道远”的临邛,对李大临来说,却喜从中来,因为那是“家山邻”。只可惜,我们知道仅此而已,没办法确认李大临之父到底是谁。

不过,李大临与李建中之间,虽然可以说都是成都人氏,但李建中却久居洛阳。《宣和画谱》“卷十二 山水三”记载李时雍云:“自大临至时雍,三世皆以书名于时。”而这一点,又恰恰是李大临与李建中的共同点。

∣关于丝路∣丝路网史∣版权声明∣法律顾问∣联系我们∣

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览