清溪的水与匪

李顺亮

2011年1月17日23:39

清溪首先是因河得名,因此,有必要对作为河流的清溪作一番深究。

想了解清溪河的情况,从福建省地方志编纂委员会收录的《尤溪县志》之中,就可窥之一二。尤溪上游有二源:一是均溪,发源于大田县南部;二是文江溪,发源于永安市青水乡南部。县志说,“两溪在下尾自然村汇合后始称尤溪(1981年地名普查时确定)。”

尤溪由西南向东北流经坂面、城关、梅仙、西滨和尤溪口五个乡镇,注入闽江。流域面积50平方公里以上的支流,有:新桥溪、溪口溪、街面溪、京口溪、清溪、台溪、青印溪、新洋溪、源湖溪、吉木溪、华兰溪、际后溪。

作为尤溪水系主要支流的清溪,2002年8月第一版的《三明市志》说“全长38公里”。县志说:“源流于中仙乡双溪口、竹峰、剑溪村,台溪乡漈坑、玉涧、象山、清溪、凤山、西吉、园兜、大头桥村,坂面乡下川村。”玉肖溪又是清溪的主要支流,“源流于坂面乡肖坂、华园、大坪村,中仙乡华口村,台溪乡玉涧村。”华口溪又是玉肖溪的主要支流,“源流于德化县及本县中仙乡东华、西华、华口村。”

从上述情况,我们可以看出,尤溪水系支流众多,仅流域面积50平方公里以上的支流就有12个之多。而作为尤溪主要支流的清溪,仍然是支流之中还有支流。一源接一源,一流接一流,不仅使尤溪水量蔚为大观,而且也衬托出尤溪整个县域山川分隔,似乎让人有无穷无尽之感。作为主要支流之一的清溪,虽然稍有些沿河平地,甚至因此在县内被人夸为“尤溪四大平原之一”,但是也同样是山连山、水连着水。

“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。”那是让人啧啧称叹的美的境界。清溪片区作为台溪乡所管辖的行政区域,与清溪整个流域其实并不一致。清溪片区占据了清溪整个流域除了头、尾之外的大部分。台溪乡位于县境中南部,北纬25°58′~26°08′、东经118°09′~118°22′之间。面积239平方公里。辖24个村、267个村民小组,分清溪、台溪、高山三个片区。乡人民政府驻台溪村。

而清溪片区,位于台溪乡的西南部,沿河两岸村落相连,人口相对集中,共12个行政村,分别是:桃坪村:辖漈林、祖厝、山斗坑自然村;上宅村:辖上宅、坑头自然村;福廷坑村:辖福廷坑、山隔、岭兜、丁兜自然村;园兜村:辖园兜、朱林尾自然村;西吉村:辖西吉、古龙自然村;大头桥村:辖大头桥、金坑、下庄坂、坡坂、胡坂洋、官洋、坑门底、葫芦仑、乌石、回头山、王吉山、义亭后、老虎林自然村;七官场村:辖下楼、洋仔、寨坪、对面厝、上龟山、小龙头、清溪岭、岩头坪、三层楼尾、玉园自然村;凤山(原名山兜)村:辖山兜自然村;清溪村:辖清溪、上坂洋、下回自然村;象山村:辖池塘、后墓、乐家、张山、叶坑自然村;玉涧村:辖下洋、岩兜、上坪自然村;漈坑村:辖漈坑、下祥、厝后、西山、迎祥、狮姑坑自然村。

从2005年4月出版的《尤溪文物》,我们可以得知尤溪县内行人的古渡口情况。其中,有清溪的象山渡、下回渡、霞川渡、清溪口渡,这些渡口历史上都是靠人力撑木船过河的,1975年起,许多渡口被桥梁所取代;也可以得知古码头的情况,有清溪航道的霞川码头、清溪码头,这些运货的码头后来为新的交通设施所替代,自然就失去了使用功能;还可以得知古桥的情况,二十四都有渡头桥、观光桥。我怀疑大头桥这个地名,或者就是从渡头桥演变而来的,大头桥是清溪片区唯一一个以桥来命名的村落,足以证明原先这个桥在当地是相当出名的,必定是清溪人进出必过的桥。

但这山水之美的背后,也可能是穷山恶水出刁民,只要世风日降、贼风日炽,秩序不复在,强者以为能。一方面,清溪片区水肥地美,相对富饶。作为尤溪黄金矿两种类型之一的砂金(另一种类型是岩金又称脉金),就盛产在这一带。“1966年,经省冶金地质勘探公司一队探查,尤溪砂金主要分布在霞川流域,横跨台溪、坂面、中仙3个乡,涉及台溪乡的清溪、园兜、凤山、大头桥、象山、玉涧、西吉,中仙乡的西华、东华、华口,坂面乡的肖坂、华园、大坪、霞川、后坑等15个村。”其实,这里所说的霞川流域正是清溪流域。另一方面,清溪片区紧邻本县的中仙、坂面乡镇,处在高山地带德化等县的俯冲之下。于是,这个区域注定了在民国年间匪患横行,民难不断,苦不堪言。网友“木莲仙童髯”在博客(http://blog.stnn.cc/greatwall/Efp_Blog.aspx)之中录下了《祖父手稿》,对此有极其生动的记述。但这种生动,是以当时当世之人的痛苦作为代价的,看了让人唏嘘不已。

《祖父手稿》中云:“……当时清朝覆灭,民国成立未久,政治未安四处动荡,土贼如蜂,如德化著名股匪苏万邦、陈国华,尤溪卢兴邦,乌合之众结党的邻近西华郑麒麟,华口朱奋扬(名启威)。”清溪周边有这么多有名有姓的土匪,可想而知匪患的严重性。更何况乱世无宁处,清溪片区同样也有小土匪的存在。“同年六月吉庆堂又遭廿四都下洋坂吓满股匪焚化,从此筷碗俱无,六家兄弟们东奔西走……”这里的廿四都就是清溪的代称,而廿四都实际上比今天所指的清溪片区还大得多。还是那本《尤溪文物》说:“按宋制:尤溪一县,辖四乡统八里,共分五十都。……二十二至二十七都为和顺里,即常平乡。”其实,这里所说的宋制五十都稍稍有误。我们只要一查1989年4月第1版《尤溪县志》,就可以知道。唐开元二十九年(741)置尤溪县,县治设在青印溪口北岸,隶福州。到了宋代,全县划分为4个乡、8个里,即常平乡,辖进溪里、和顺里;兴文乡,辖安福里、长安里;进贤乡,辖宝山里、大田里;丰城乡,辖万足里、迳田里。再到元代,8个里改划为50个团。而后明代洪武年间(1368~1398),废乡、团,全县划分为50个都(以序数命名)。其中的二十四都,有西吉、桂林、溪灌、楼洋、山兜、渡头等6个村落。

据此,廿四都的称呼在明洪武年间开始出现。清代,尤溪县沿用了明代区划。于是,廿四都的叫法因为用时久远,就有些约定俗成了了。民国初期,尤溪县沿用31个都的区划,都下设保、甲、牌。民国23年(1934),“都”开始在尤溪不见了,这时,全县划分为6个区、62个联保、289个保、2823个甲。民国25年6月,全县改划为4个区,其中第四区区署驻清溪。民国26年,联保改为乡(镇),第四区清溪,下辖清溪、台川、王洋、坂面、麒麟口、街面、池坛、文华、中仙、东西溪、东山共11乡(镇)。民国29年,乡(镇)合并为25个,清溪这一代似乎是清池乡,可能从清溪与池坛两个乡名中各取其一。民国32年,撤区,全县划分为19个乡(镇),清溪这一带是清华乡的所在。民国34年,全县改划为13个乡(镇)、156个保、1796个甲,清华乡的乡(镇)公所驻地在清溪,下辖12个保。如今,常平乡、和顺里早已无人知晓,但家乡之人,每有祷告,必云廿四都清溪圩云云,生怕知识没有更新的老祖宗或者神灵,搞不懂方位所在,庇佑错了他方人士。

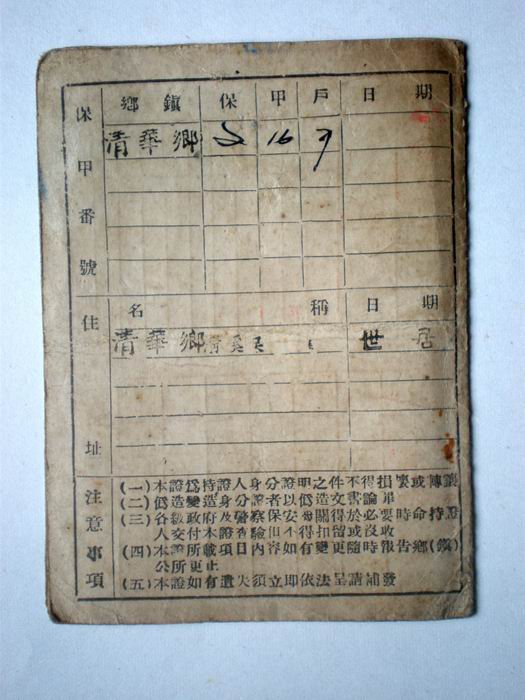

图为“中华民国国民身分证”的内页,清华乡三字清晰可见

来源:尤溪摄影网

那个年代的地主,只要没有与土匪勾结,或者本身就是土匪,那么他及其家人的命运,其实是比农民还要悲惨得多。别以为福建这样的山区农村会有什么大地主,清溪的这些小地主,无非祖上留下了一点基业,或者自己辛苦积攒下了几亩田地。既然田亩不多,自然也难如真正平原地带的大地主一般,沃野千里皆归其有,不是自个有深厚的宗族势力为依托,就是有强大的政府势力作支撑。

我的外公从小家境贫寒,从永春的蓬壶经过德化翻山越岭来到清溪,给林姓地主打长工,而外婆则从小就是地主太太的贴身丫环。因为我外公也姓林,后来这位林姓地主也不断没落,就认了我外公作养子,许配了自己太太的贴身丫环作我的外婆。这位地主之所以不断没落,就是因为常常遭到土匪的绑架或者勒索。在兵荒马乱的年代,哪怕是再偏远的乡村也很难是世外桃源,一般来说总是不得安宁,而这种不安宁往往就是土匪造成的。土匪绑架和勒索一样,无非是想榨取钱财,所以在钱财没有送到的时候,无尽的折磨总是难免的,而且折磨得越凶越狠,钱财来得越快越多,撕票这样极端的例子,不是遇上意外,就是显然的败笔。外公有几回还陪着林姓地主的家人,挑着银两去土匪窝换人。而林姓地主家,也常常被前来骚扰的土匪“挖地三尺”。

清溪片区的匪患,居然是尤溪县内最后肃清的。县志说:“1949年7月5日,尤溪和平解放。此后经过一年多的剿匪工作,以原国民党尤溪县参议长洪钟元为首的十几股土匪大部被肃清。顽匪陈玉麟(原县保安警察队长)拒不投降。1951年3月1日深夜,陈玉麟率残匪窜到清溪七官场大梧山上活动。坂面区区长茹景先得到情报后,立即组织大坪、三华、坂面、清溪等乡1600多名民兵,当夜把大梧山包围起来。次日,县武装大队派来10多名战士参加战斗。陈匪在走投无路的情况下,最后吊死在蒋坑下坑洋山的一棵油茶树下。至此,本县境内股匪被彻底肃清。”

新中国成立之后,林姓地主的命运依然没有改观。只不过,这一回不是绑架或者勒索,而是批斗。地主自然是那时人民民主专政的对象,仅仅批斗已经算是很客气的了。批斗结束,罚扫会场,当然是例行公事。林姓地主的活,我的外公是要帮忙的。而其他地主的活,也是他们的孩子上场。此时,林姓地主的家,除了自己的子孙以及我的外公、外婆居住外,政府还分配好几户贫下中农住了进来,直到改革开放之后的80年代,这些“外来户”才最后全部搬走。而七十年代出生的我,对于这座在田地中央的房子格外喜欢,因为人多孩子自然也多,小伙伴们一起喧闹,常常玩得不愿回家。虽然我自个家就在极近的靠山一侧,直线距离估计也就在百米左右,父母只要大叫一声,在地主家的屋后,就可以听得十分清晰,于是,大人催促“回去”的扫兴就难免了。

林姓地主家,其实在我老家的农村里,并不比普遍人的房子大,和我自个家比就大不了多少。但林姓地主家,自然是有雕梁画栋的,虽然不是很精美,但是有故事的壁画,总是很让孩子好奇的。我自个家没有那些玩艺,显然是个普遍人的房子。因为是地主家,旧东西肯定会多些,文化大革命时,红卫兵还专程到林姓地主家“破四旧”。我的父亲那时年少,也跟着红卫兵大队人马,到母亲居住的林姓地主家“革命”来了。因为外婆从小就是贴身丫环,肯定是地主太太的最亲信,想来是帮着藏东西的。后来,我的外婆还不时提起,导致母亲婚后对父亲的“壮举”总有些“耿耿于怀”,而父亲总觉得自己只是凑热闹,更没有动手,十分“冤枉”。

解放之后的清溪有新的气象,也有新的问题,且让我们先看看清溪行政区划的变化情况。1949年7月5日尤溪县和平解放,原区划逐步废除。12月起,在县下设区。1950年起,废保、甲,区下设乡(镇),至1953年底全县先后设立11个区、125个乡(镇)。1950年建区的第七区,区公所驻地台溪,清溪成了其下辖的乡(镇),这是清溪现代行政地位下降的开始。1955年,各区改以区公所驻地名称命名,清溪仍然是台溪区下辖的乡(镇)。1956年,台溪区并入坂面区和中仙区,全县乡(镇)合并为101个,清溪又成了坂面区下辖的乡。1958年初,撤区并乡(镇),全县划分为11个片、65个乡(镇),清溪乡重新回到了台溪片管辖。1958年9月起,撤片、乡(镇),设立人民公社,至10月初全县先后设立12个人民公社,清溪归属于驻地仍在台溪的金星公社。1959年6月,各人民公社改以驻地名称命名,清溪仍然归属于台溪公社。只是人民公社时代,清溪已经不是乡,而是成了生产大队。1961年10月,全县改划为32个人民公社1个县属农场、217个生产大队、2580个生产队,此时的清溪脱离了台溪公社,自己升格成了公社,下辖清溪、福廷坑、西园、象山、际坑、山兜、七官场、大头桥8个生产大队。这里的西园就是后来的西吉。1962年底,全县划分为12个人民公社,台溪公社涵盖了原台溪、清溪、盖竹3个人民公社的地盘。1984年,党、政、企分设,城关人民公社改为镇,其他各人民公社改为乡,各生产大队改为村、生产队改为村民小组,此时的清溪村归属于台溪乡。1985年,全县划分为2个镇13个乡、252个村(街道居委会)、3189个村(居)民小组,其中,就包括了清溪居委会。在清溪本点,除了清溪村之外,其实还有一个居委会,正是因为这里的清溪墟场,导致外来的手工业者较多,而作陶的我家就是居委会之中的居民户之一。行政区划变化如此频繁,并不是什么好事。解放后,清溪就在行政区划过程中,慢慢失去了历代清溪圩的活力,一直到改革开放才得以改变,但清溪的行政地位却难以恢复。

有山有水的地方,不仅有灵气,往往也有匪气,大自然总是这样奇妙地做着自己的安排。

附:

祖父手稿 (全录)

作者:木莲仙童髯 出自:木莲仙童髯

2005年10月3日 07:35

我生于民国戊午年(即公元1917年)十月十九日亥时,甫降生下四十天,因匪难抵续父命回家,为什么呢?缘因当时清朝覆灭,民国成立未久,政治未安四处动荡,土贼如蜂,如德化著名股匪苏万邦、陈国华,尤溪卢兴邦,乌合之众结党的邻近西华郑麒麟,华口朱奋扬(名启威)。但他们目标集中,发言要扫杀葫芦墓,要抄鸡犬不留。是年九月,我父被他拘拿牢禁鲤鱼山大寨,日夜拷打不知多少回次,勒去钱尽产空,尚未肯罢休。受其刑法痛苦难堪,无法可忍,遂将我立字送他为嗣,保全生命。

翌年(己未)卢兴邦部队来华口清乡,该奋扬贼队,全部召集大寨,首恶朱奋扬,后台军师朱开新、朱开来拘押送办,不久即执行枪毙。而开来有坂面学生担保无杀,从此势倒瓦解,将我抱送回家。同年六月吉庆堂又遭廿四都下洋坂吓满股匪焚化,从此筷碗俱无,六家兄弟们东奔西走,我父带眷躲走古迹口大湾外祖父家避难,无米断炊蒙他济救,不知多少时间,吾父自问长期依靠岳父,是不可能,遂返回来,在西华龟寨砍柴做豆腐度日,困难情况,难以言宣最后回来华口,无家可归,即与人在大寨脚合建一直上下二间,又因丁口繁多,无法住居,向廷茶购买出水垵遂即行搬入,从此完成了住宅问题大事。

吾五岁时不幸,慈母西归,家庭从此中馈缺人,我三兄弟均小,家中事务连累到父亲肩上。翌年,我父续弦再娶,去廿七都王宅〔华园〕娶来后母。帮助管理家庭内务减轻父亲任务,我等同样得到较好的抚养。十岁送我私塾念书,先生是与祖父同胞四弟名开记,笔名春馨。因年老多病,在馆时间经常间断,这年他鹤驭仙乡。十二至十三岁同是在本村私塾读书,先生德化旧洋请来的,俟后学校成立,私塾废除,十四岁往西华养中小学,十五岁廿七都尚文小学,十六岁县崇文高等小学,暑假六月初二回家,是晚三更深夜时,土贼冲入无家,把父擒拿而去,家中二担药材和较贵重东西一扫连带而去,因此我就辍学,在家帮忙打听找寻父亲去向,结果请日章向东华长底陈文清向匪首交谈,是非结局,用去750元光洋赎回父命,总共东西抢失、托人作事费用等千余元。十七岁春继续回校念书,十八岁小学卒业,是年不幸尤溪初中停办,我就投考南平初中幸蒙录取,即在南平初中念了三年,因泸沟桥(民国26年)七七事变,中日战争暴发,敌机经常凌空作扰,有一次敌机侵入轰炸,炸后,炮火满天扫射,城中学校图书馆被炸和车站、教导团、银行等,因此学校迁移乡下――下洋村。这期念不上书,避躲飞机和搬迁学校,心神动乱,老师也不会专心致意来教学,这期,学校学生会考,只考上录取一名,其余皆列孙山之外。

21岁学校回来,向县政府教育科汇报请求工作:遂即委派二都鹿角战时民校教员,因来往不便,向政府申请困难调换情况。22岁春中仙小教员,秋季国家办师范简易学校招生,予想学历较差,恐不能持久遂即投考师范,幸蒙录取,送入闽清简易师范毕业回来。23~31岁,委派街面、西华、官山、东华等校校长,但在31岁那年,因四海震荡,地方不安,在红军来入境,县保安队(公安)自行解散,该官逃去山中,四处土匪如蜂,学校学生也无踪影,是有名无实的学校。32岁50年正月廿一凌晨红军剿匪部队包围我家,把我捆绑,带走往光村后隔坑包围卢兆香家中,内中人发觉慌恐,光华保长林成侍跑走厝下,解军机枪重重扫射,中弹毙命,未避的人有卢兆香,后墓陈光近,廖当备,西华陈毓胄同时捆缚起来带走,返回廿七都工作营和乐寨牢禁起来。第二天押送廿八都坂面区暑牢禁――星期,解送县牢房(即劳教所)关至二个月余才召问供,我自供没有与匪关系,是非可以调查,不敢隐瞒,审判官发怒,提出村民控告我的文状给我看,才知道被诬告的情况,状文写法很简单。(1)私藏枪枝卅杆(2)任陈玉麟股匪指导员(3)各股土匪来乡都是我引带来(4)派饮和饣卞旦都是我指点(5)当匪仓库保管员……架诬千百样罪恶戴在头上,无法承认。这张告状是陈×琦当后台策划写的,告状结尾联名盖章。头一名继母,第二名弟妇,第三名乡长,第四名村妇女主任,第五名人民群众啟身、啟鉎统共三四十人,企图收杀灭亡。经过将近一年调查水落石出,终于同年12月初十释放回家。回家后,他们未得逞目的未达,复向政府又来诬架雪桥,构诬陷害,说我有藏短枪二杆未交。33岁(51年)二月十一廿七都和乐寨驻营工作组来文通知我去和乐寨被扣留,复解县特号牢房,将近一个月,劳教所内的人,帮助我申请和上级的知情,召到普通牢房。我遭二次坐牢的经过任务是这样,第一次六月令我任牢房及自新所事务长办理伙食,第二次四月上级令我管理出外犯人劳动工作,五月要释放我自己要求再住一段时间,因为尚未土改,风气未平。六月时命我带运麻竹排装往福州出售。将欲购买药材(牢房药店)和牢房自用马铃薯等等。同年八月释放回家。但六月时土改,评定地主身份,更不能自由,日间督促在田间干活,夜间不准乱动,晚膳后就要大队汇报开会凡有苦工都是勒令要我义务完成(开会送条,送被铺,大队打扫卫生……等等)如同牛马的看待,当道者没证殴斗,妄装是非,是年冬,村人对来村工作组吵口打骂,这责任戴压我头上命令要我交代清楚,我因为确实没有参加,不知其中情况无言可答,十恶当权者交代西华工作组搞我,自到三更五夜,才肯放我回家,一直连去28日夜,最后命令我明天来,送信公安局,事才了局。

51年六月土改时,我尚在牢房,这帮憎妒的人,乘机公报私仇欲望未休。即评定诬压地主、恶霸,廿三都大老虎,要斩要杀以消民愤。但我们世代以农为业,克勤克俭过活,都是被人统治,作脚下人。我的家产呢?土改时一家六口,田产只有二千多斤,家财也无耕牛犁钺和小农具,房屋出水垵处置遗下四间自置1间,木莲仙手建四间,也无其他营业,一家生活都要教学工资出,弥补不足。土改分配产量每口560斤我们只有300多斤,也不没收,原田归还,房屋只留一厨房一寝室,其余全部没收,因朝政易新,政府调查彻底,是非明白,不受陷害重见天日,存恻隐心的人,说我是再世的人。

40岁(58年四月廿八)聚庆堂(现永庆)被山兜二嫂积肥烧粪引火焚烧,幸蒙学堂校长,在火势连天下,抢救拖出一厨一柜,其全部火化,筷碗俱无,从此无家可归,斯时,日已西沉,即向当道者说明无处栖身的困难,即下令暂居出水垵处,至五月中旬办食堂,劳力全部集中生活,(食堂设立前墩)至六月办全民食堂,家户断烟,不论风霜雨雪,疾病等等,一律由食堂指挥,因感来往困难,即搬进前墩食堂居住,不久当权者通令,地主不能住食堂,勒令迁移,因无处栖居,即向邦谱洽商,幸蒙允许,让出二间,遂即搬入寨下寄居。59年食堂指令,着你祖母在楼兜养猪,60年食堂下放解散,复搬出水垵自己房屋住居。当时邦鑑大队当差不久,责我要搬开,我即改移二哥房间寄住。至62年聚庆堂三兄弟复建,被没收的房间地我已向分配主双方洽商欢喜立字送还,不幸当权者大发威严“反攻得辟”,开大会斗争,命我折下来,分配不同意,事才了局。赠工处罚退赔,通告每天1.5元计算(谢劳吃酒天要在内计算)杉木社员每株四角,令我要八角,被处罚百余元。又我在佛仔隔造林烧垃色收工时,随带一条朽心杉木,又被处罚,全大队食禁,谷236斤,猪肉40斤。又你父亲参加做杉木(厂长林成统)放溪水运至下村厂长偷卖多少,又诬压为首,处罚80元。你祖母和师儿去铁炉坑拾地瓜尾,又被处罚**元,无款应付,将谷抵算50斤,受他种各刻薄难以尽言。劳动方面,责令地付每月完成28日……

(祖父当时写到这时,说:“不懂写法,让你试看。”后续的转为口述相传。)

注1:清水渊,我祖父写为“出水垵” 。本命堂号:美庆堂。是曾祖所购置的。(是我自小误读的缘故,后觉得这名不错,就沿用了。)

注2:葫芦墓,因为有一墓穴在房屋后山,溯源追宗是我第四代祖先之墓。墓和房时人皆呼是名。为了区别墓与房,我把房名俗称改为:葫芦苑。堂号:吉庆堂。是高祖所建。

∣关于丝路∣丝路网史∣版权声明∣法律顾问∣联系我们∣

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览