老手艺更要“嫁接”新价值

李顺亮

传统的老手艺能流传到机械所代表的工业已经横扫一切的今天,的确是非常不容易的事。当这些从时间滴答的那头穿越而来的老手艺,纷纷寻求并且得到了各级非物质文化遗产的保护,自然是值得庆幸的喜事。

陶瓷、木具、铁器……曾几何时,老手艺手把手“琢磨”出来的东西,就是我们生活的一部分。各种实用的老手艺常见品,伴随着我们一起日出而作、日落而息,甚至让我们都忽略了它们背后的老手艺。如今,不管是城市还是农村,在那些并不起眼的角落,还有一些零星的老手艺人,虽然大多生活艰难,但是仍然顽强地面对自己似乎命中注定的选择。

历经岁月的磨难,老手艺之所以会流传下来,自然有它流传的道理。家族式的传承,往往带着一份与生俱来的使命,但是哪怕这样的传承,在流动性极强的现代社会里,同样也遇到了失传的危险。“用整整一年的时间才仿造出一副醉胡王面具。”类似这样不仅是在用时间复制,也是在用生命复制,为的是艺术的纯粹和纯粹的艺术,在生活的挤压面前,已经日益难以为继。

心无旁骛,一丝不苟,精雕细琢,匠心独具,这种对于工作态度近乎严苛的要求,在越来越讲求现实利益的新人面前,自然而然成了一件吃力不讨好的苦差。虽然那些过往的精致,每一次的骤然出现,都能让观者为之感到震撼。但是,老手艺仍在渐行渐远,差不多快埋进了我们的记忆里。于是,我们一方面叹惜,老手艺为什么就不能赚到钱呢?另一方面又感叹,怎么列入非物质文化遗产的大师作品那么贵呢?

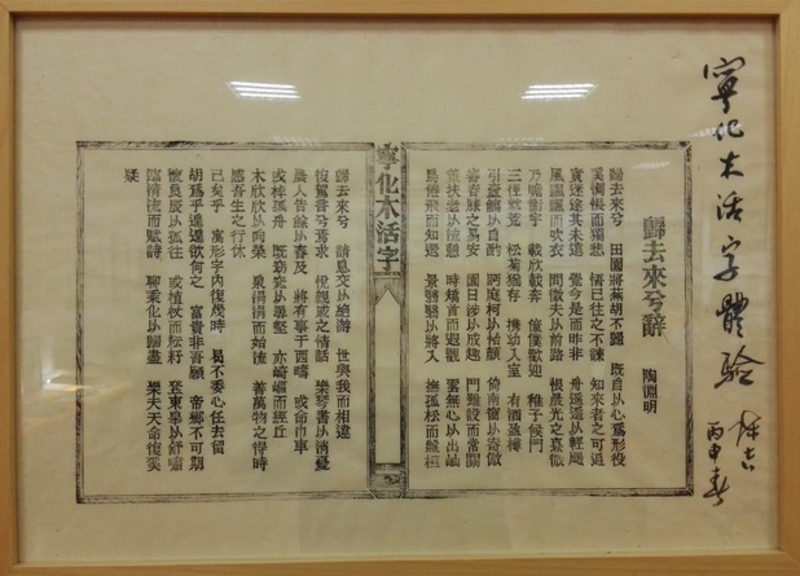

大规模使用老手艺产品,其实并不现实。同样,有些老手艺产品大家,看了就想买,而另外一些老手艺产品,大家见了也就那么回事。于是,问题的关键只有一个,那就是老手艺更要“嫁接”新价值。现代文明的一个典型特征,是创意。老手艺一旦乘上了创意的翅膀,新价值就瞬间得到了相对较为完美的体现。老手艺幻化出来的“指尖上的艺术”,就能以一种逆袭者的姿态,重新回归大众的视野和现代的生活。宁化县木活字传承人,就是这样通过网上“私人订制”,让古老的木活字得以复活,让自己的老手艺有了新天地。

“今日向何方?”其实正是老手艺的大问号

非物质文化遗产保护收效有待时间的检验

《归去来兮辞》是木活字体验中大家比较喜爱的

可惜上面没有80后

“嫁接”新价值的老手艺,不可能再是原来自我封闭,一人可以独当百面的真正意义上的老手艺,而是变成了有团队支撑的新手艺。这样的新手艺,不仅是设计师和手艺人通力合作的新手艺,还是资本运作和市场对接的新手艺。虽然万变不离其宗,不变的只有老手艺,但是变是为了老手艺继续延续它的生命,甚至重新焕发出新的生机,让社会大众在老手艺的传承之中受益。

老手艺之中,有我们骨子里的情怀。“嫁接”新价值的老手艺,在传统生活方式和现代社会文明之中轻松穿越,既让我们可以感受华夏文化的博大,又让我们可以畅享生活之美。那么,老手艺就真正不再只是记忆。

三明日报2016年12月15日B1版

| 关于丝路 | 丝路网史 | 版权声明 | 法律顾问 | 联系我们 |

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览