横看成岭侧成峰

李顺亮

2013年12月25日

“横看成岭侧成峰”,我们常说要跳出中国看中国。其实,对于历史研究来说,也有跳出中华文明看中华文明的问题。在这方面,台湾的学者有天然的优势,尤其是类似黄仁宇先生那些既有大陆的生活经历,又有台湾的刻苦攻读,更有欧美的史学历练的学者。自称“番薯人”的张光直先生,虽然没有黄仁宇先生那样看似完美实则苦难的经历,但是同样有对中华文明深深的眷恋。

我们来看张光直先生在三联书店出版的《美术、神话与祭祀》“中译本作者前记”中的说辞。他说:“多年来我一直主张中国的古史研究不属于狭窄的专业,而应当是由各行各业的专家——包括史学家、考古学家、美术史家、古文字学家、古地理学家、理论家等等——携手一直从各方面、各角度,利用各种的资料来从事进行的。”当是这种开放的心态,就足以值得我们那些螺蛳壳里做道场的专家们学习了。

而这本小书正是先生“在这个方面所做的试验中最彻底的一次”,因此成为先生“历年‘出土’的拙著中我自己最为喜爱的一本”。先生说:“所以喜爱它并不是因为觉得它写得最好、最为成熟,而正是因为它是最为不成熟,也就是最为年轻的一本。”人就是这样奇怪,每一个人都会怀念过去,更会因为旧时的稚嫩而开怀。我以前也常常感叹,青春年少时的那些新闻作品,那么有灵气,那么有冲劲,怎么写出来的都不知道,如今是无论如何也写不出来的。

政治与平衡

先生说:“据《世本·作篇》中的传说,夏朝始祖大禹的父亲鲧,就是中国文化史上首做城郭的英雄。”无论是古代的或现代的中国城市,反正都是城,而不是市。李约瑟说:“不是人口自然集中,资本或生产设备自然集聚的结果;它不单是,或者说本质上不是一个市场中心。它首先是一个政治心脏,是行政网络中的一个结,是官僚(或)……古代封建领主的据点。”因为,在古代中国,所谓封建,封疆裂土、建章立制,对脚下这片土地实施统治,第一位的工作就是建城。毕竟,权力的基础来源于政治上的分封与授权,而不是经济上的集聚与质变。

这样的城有多少呢?明清之际的顾祖禹在《读史方舆纪要》“卷一 历代州域形势一”里说:

传称禹会诸侯于涂山(涂山,在南直怀远县东八里),执玉帛者万国。成汤受命,其存者三千余国。武王观兵,有千八百国。东迁之初,尚存千二百国。迄获麟之末,二百四十二年,诸侯更相吞灭,其见于《春秋》经传者,凡百有余国;而会盟征伐,章章可纪者,约十四君。

其实,这里描写的正是小城并入大城,大城并入小国,小国并入大国的结果。

古风古俗往往影响深远,更是难以消除,所谓礼失而求诸野。先生说:“古代中国可能实行过双方交表婚制,即一个男子可以娶父亲姐妹的女儿或母亲兄弟的女儿为妻。”解放后,新中国依然有表兄妹结婚的现象。在我的故乡,这样的例子并不鲜见。改革开放之后,此种现象则基本不复存在。“父方交表婚一般出现在地位平等的政治集团之间;而母方交表婚则往往发生于地位不同的亲族之间,以维持双方微妙的、不稳定的政治平衡。”

先生说:“中国文明的演进之所以同王朝相伴随,是因为这里也同其他任何地区一样,文明不过是社会少数人,即王朝积累财富的体现……财富积累需首先凭借政治权力的行使来实现;而政治权力在中国的成长,又为几个有着内在联系的因素所促动,它们是:亲族层序系统,统治者的道德权威,武装力量,对神与祖先沟通的独占(如借助祭祀、艺术和文字运用等手段),以及对财富本身的独占。”

《左传》称亲族有三级:一为姓,二为宗,三为族,又谓祖庙也分三等:宗庙、祖庙、祢庙。甲骨文的族字包括两个部分:上为一面旗帜,下为一支箭。先生说:“‘族’本身,大概就是最重要的社会强制组织。族规即是社会的基本法律。”这些都解释了中国人为什么把姓看得那么重。《国语·晋语》说得好:同姓则同德,同德则同心,同心则同志。可见,同姓是一切的基础。而不同姓,则不可与谋,哪怕是自己的妻子。《左传·桓公十五年》的例证最为典型:

祭仲专,郑伯患之,使其婿雍纠杀之。将享诸郊。雍姬知之,谓其母曰:“父与夫孰亲?”其母曰:“人尽夫也,父一而已,胡可比也?”遂告祭仲曰:“雍氏舍其室而将享子于郊,吾惑之,以告。”祭仲杀雍纠,尸诸周氏之汪。公载以出,曰:“谋及妇人,宜其死也。”

这说明先秦时期宗族观念的深入人心。不过,奇怪的是,在后来长期夫为妻纲的历史时代,雍姬居然因为大义灭夫被后世抬举为“孝女”。更可悲的是,害了自己丈夫的雍姬,仍就不得不以夫姓冠名,永存于历史。宋代林同因此写下了五言绝句《妇女之孝二十首·雍姬》:“可怜姬告母,父孰与夫亲。能置此一问,未为愚妇人。”

一种观念一旦演变成文化现象,就会有根深蒂固且流毒广布之虞。不仅是中国,大到东亚文化圈,至今仍是这样,日本人也不例外。早在2007年,就有新闻报道:“5月19日,日本警方突击搜查了日本海上自卫队的一所军校,查扣了大量的物品。这是自1954年以来日本军方的设施首度遭警方搜查,而引发这次行动的原因是一名娶了中国女子的海上自卫队士官涉嫌泄露“宙斯盾”军舰的情报。”军人的妻子来自中国,那太危险了,可能就是间谍。

每一个族不仅要打出自己的旗帜,更要彰显自己的图腾。龙就是从各族融合向华夏过渡,并最终融为一体的华夏图腾。《说文》称龙为“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”龙不仅形象上易变而多样,而且本事更大,上能登天,下能潜渊,穿行往来于天地之间,能限制它的只有天时,时至则龙腾或龙潜。正因龙变幻多端,莫测高深,所以具有了神异之性,既让人爱也让人怕,叶公好龙就是最好的注脚。人对于不可控制的东西,不可参透的世界,都是如此,既好奇又惧怕。于是,对于未知世界的研究,就常常科学与迷信并行,二者互为导师了。

与龙是华夏子民共有的精神支柱一样,鼎也是他们紧紧维系在一起的社会共同体的重要象征。“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物……”此后,虽然鼎一迁于商,再鼎迁于周,但是并不是谁都可以问鼎之轻重的。因为,夏铸鼎之后,一个新的中央王朝确立的象征,便是要迁鼎。而秦刻玉玺之后,历朝历代则把寻找和把持玉玺,作为掌控中央威权的象征。但夏之铸九鼎与秦之铸金人十二,天下评价却明显不同,一赞一贬,其中的道理何在?关键在于一为“贡金”,一为“收天下之兵”,来源本自不同。而其目的也大不相同,一为“用能协于上下,以承天休”,一为防山东六国重起叛乱。形式相同,而本质各异。于是,一个天下太平,一个二世而亡。

为什么当年会热衷于弄青铜器这些玩意呢?先生说:“青铜器并非王族的惟一象征,但它们是主要的财富象征。”同时,正因为“青铜器是财富的象征”,所以“其铸造和使用都是为了给统治者和胜利者带来荣耀”。《左传》襄公十九年云:“且夫大伐小,取其所得,以作彝器,铭其功烈,以示子孙,昭明德而惩无礼也。”作彝器的目的在这是已经说得很清楚了。一个是“铭其功烈,以示子孙”,就是要让子孙后代知道自己的丰功伟绩,让子孙后代以己为荣、以祖为傲,激励子孙后代继续沿着自己的道路前进,再创新的丰功伟绩。另一个是“昭明德而惩无礼也”,就是明德正礼,明辨是非,惩恶扬善,让子孙后代知道什么应该做,什么不能做。“收天下之兵”铸金人十二的秦,看来只是延续这种传统,并没有什么过分之举。

要维护统治,财富是必须的。先生说:“为了寻找铜锡矿石和保护矿藏,必须动员大批人力,这或许是导致夏、商都城频繁迁移原因之一(据史料记载,夏有九都,商有十三都)。矿石在矿山粗炼后可能铸成铜锭,以便于运回铸造作坊。运输线路无疑得经常处于军队的保护之下。”这也是为什么折金取石这样的重大事情,都要派蜚廉这样的大将去干。《墨子》说:“夏后开(即启)使蜚廉折金于山川。”

秦之先祖蜚廉,显然是前一位蜚廉的后裔,至少是来自同一个部落族群,干得也是同样的“重活”。《史记·秦本纪》记载:“周武王之伐纣……是时蜚廉为纣石北方”。我一直不明白讲的到底是什么,“石”作何解呢?网上果然有高人,他买了本哈尔滨师范大学教授刘桓写的《甲骨集史》来读,在《关于商代贡纳的几个问题》一文中悟出了答案:“石”乃贡品也。殷商秉承夏文明传统,也重视玉石文化,把它们作为与宗教信仰有关的礼器。“蜚廉为纣王石北方”,是一个政治使命,与他的身份相称,替纣王索要石器方面的贡品去了,并不是去当采石、做石器的工匠或监工。(详见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_43e3db270100vbtl.html)

维护统治更要注重政治平衡,先生对此看得很透。他说:“对维持众多竞争者的政治平衡最有影响的因素之一,便是以‘功’为基础的价值评判。生而具有治人的资格还不够,还必须靠行动赢得被统治者的拥护,才能真正取得统治权。”权力的来源究竟系于何方,对于一个王权的存在也有致命的影响。“夏朝的王权并非夺之于另一个王朝,便无须为它所占据的至尊地位做任何道德辩解。”而大汉王朝则是另外一个特例。因为刘邦出身于市井流氓之中,所以特别需要制造君权神授的神话。这样处心积虑制造的最大恶果,就是终极汉祚符瑞和谶语不断,最后大汉王朝也因此亡于王莽之手。毕竟,符瑞和谶语谁都可以制造,不像祭祀那样首先需要具备资格问题。

对于宗族来说,我一直以为,父系的社会才有所谓的宗族可言,也就是说父系与宗族紧密联系在一起。有了父系,就有了宗族;有了宗族,就有了等级;有了等级,就有了秩序。于是,维持秩序就成了小到一个宗族大到一个部落,并且可以无限延伸到国家社会的头等大事。反正,单凭世系无法维持不同村落、不同氏族和分支宗族之间的相对政治地位时,就不得不使用其他有效手段了。先生说:“其中最重要的三种手段是:道德权威(胡萝卜);强制力量(大棒);以及通过对神灵世界交往的垄断来占有知识(宗教和仪式)。”而这正是一个国家产生和存在的根本。

祭祀与道德

自从后稷开创献牲祭祀之例之后,祭祀就与历史中国结下了不解之缘。

“如果说祭祀及有关的物事如祖庙、牌位和礼器有约束与警示的作用,并作为氏族凝聚的象征,神话则赋予氏族徽章,以证明其存在的合理性。”先生道。因此,神话不仅是记录自己祖先的英雄史话,更是占据统治舆论高地的心理武器。在这个意义上,神话其实是和符瑞和谶语一样的东西,只不过表现形式不同罢了。神话强调的是祖先的英雄,是在神话祖先,而符瑞和谶语则是在神话自己。

祭祀不仅要有祭品,更要有祭器。先生认为饮酒可能与占卜仪式有关。他说:“殷人就以奢酒而著名,许多商代青铜礼器都为酒器的造型。”其实,美酒首先是为了祭祀用的,是敬献给祖先最重要的东西,也是为了祈求祖先保佑来年的丰收。“许多商代青铜礼器都为酒器的造型。”这句话更是说反了,其实,是后来的酒器延续了原来礼器的造型。因为这些东西后来常用作酒器,以致后人误认为那些本是礼器的东西,居然也采用酒器的造型。

祭祀的功用,也并不止于让天上的祖先吃饱,更重要的是要宣扬祖先的美德。《礼记·祭统》已经说得很白了:“子孙之守宗庙社稷者,其先祖无美而称之,是诬也;有善而弗知,不明也;知而弗传,不仁也。”说来说去,目的就是一个,要让祖先占据道德的高地。反正是龙生龙、凤生凤,老子英雄儿好汉,而不是老鼠生子会打洞。

失去道德的支撑,是极其危险的。先生说:“古代中国的王朝循环与文明的盛衰并无干系,它仅仅意味着个别社会集团政治命运的变幻,其领袖取得或失去建立统治的道德权威。”因此,道德高地的丢失,自然是统治者不愿看到的。问题是,道德高地需要后来者继续巩固与塑造,可是偏偏后来者往往忘了这一点,做得更多的常常是拆台的事,甚至更过分到数典忘祖,连祖先的牌坊也不要了。

殷商时代的祭祀方式主要有五种:一种是伐鼓而祭,称为乡,二种是舞羽而祭,称为翌,三为献黍稷而祭,称为尝(龚鹏程《中国文化十讲》云:壶,献黍稷为祭。),四为献酒肉而祭,称为祭,五是联合他种祭典,与历代祖妣合并祭之,称为胁。“伐鼓而祭”是摆在第一位的,乡和翌的目的都是为了“娱祖妣”。黄帝制鼓,材料极其讲究,鼓皮为夔皮,而鼓槌则是雷兽之骨,以达到传声至远,鼓响震威的目的。

从某种意义上来说,鼓应该是中华大地上各民族自古以来最重要的乐器,也是最重要的祭器。樊倬《蛮书卷十》云,唐宋时“巴人祭其祖,击鼓而祭”,即“伐鼓以祭祀,叫啸以兴哀,故人号‘巴歌’曰‘踏踏’”。不仅祭祀要伐鼓,战斗也要打鼓。《诗经·小雅·采芑》说:“钲人伐鼓,陈师鞠旅。”战斗要打鼓,生产更要击鼓。明代王圻《三才图会》说:“薅田有鼓,始则集其来;既来,则节其作;既作,则防其所以笑语而防务也。其声促烈情壮,有缓急抑扬而无律吕。”

祭器上都有各种各样的纹样。商周青铜器上的动物纹样究竟有没有意义?虽然商周文献极少将某种纹样同特定的图腾或神祇连在一起。先生说:“商周青铜器上的动物纹样有其图像上的意义:它们是协助巫觋沟通天地神人的各种动物的形象。”其实,应该这样认为,祭器上的动物纹样的确是有其意义的,但是并不等于早期祭器上的动物纹样就必然有意义。任何事物的出现都有一个过程,祭器上的动物纹样必然也是一样,有一个从无意识刻画的无意义,过渡到有意识刻画的有人为意义的过程。非祭器物件上的动物纹样亦如此。

反正,目的在于借助动物的神力。在《山海经》里,龙与蛇也是上帝使者四方之神的标准配备。毕竟,人不能飞天,必须依靠龙。但巫师为什么乘的都是“两龙”,按理来说“一龙”也就足够了呀?先生说:“巫师乘‘两龙’,有脚踏两只船的意思,目的在保持与人间现象相适应的适当的社会与政治平衡。”先生指出,二分制度是研究商代社会的一个关键。其实,不仅是商代社会,贯穿整个中国历史,二分视角都如舞台上的黑白脸谱,亦如文化中的阴阳互动一般,值得注意。

先生说:“青铜艺术中的动物可以张口成风,以为巫师升天助一臂之力。巫师形象、动物助手以及嘘气成风的兽口在一件青铜器上相结合,恰以一种最完整的形式记录了甚至引发了天地沟通的行为。”这是令人耳目一新的高见。中外文化的比较研究,威信文化的连串观察,使先生的视野广阔无比。跨民族、跨地域、跨时空、跨学科的人类学思考,使历史本来面目呈现于人。

先生以古代阿兹特克人为例,“巫师要为每个新生的孩子指定一个动物伴随其度过一生,这个动物将成为孩子的保护者、助手、伙伴,甚至‘我的另一半’。”其实,既是保护者又是替死鬼。我的家乡的男孩有叫樟树为“乞爸”的风俗。每年端午祭拜时,要带上小弓箭挂在树上,正是这样的用意。有射向男孩的危险,都被樟树这样“乞爸”给替走了。于是,天性好动常常危险相伴的男孩便安全了。而且这样的做法,是有时间限制的,并不是一生一世的。大多在男孩10岁以后,上初中的阶段,在最活跃、最好动也最不知怕的年龄段。我自己就有这样的经历,自从上初二时右手断过之后,疼爱我的奶奶便开始张罗。

祭祀与占卜是联系在一起的。只不过,祭祀是为了祈求祖先的保佑,占卜是为了知道祖先的暗示。先生说:“由卜辞得知:商王在筑城、征伐、田狩、巡游以及举行特别祭典之前,均要求得祖先的认可或赞同。”占卜的对象是祖先,并不是神仙,这是值得注意的,仍然是祖先崇拜的产物。占卜之后要记录下来,一来用作族群行动的最高指南,二来以便日后对照是否灵验。

记录的材料同样应该是神圣的,是具有灵性的,动物的肩胛骨无疑是很好的媒介。对仰韶文化研究后,先生发现:“骨卜——烧灼动物肩胛骨占卜的习俗此时已广布于中国北部,但还没有使用龟甲,也未在卜骨上刻字。”是不是我们可以因此说骨卜早于用龟甲卜?抑或龟甲卜的出现,是为了在上面刻字更加方便?或者龟甲更加珍贵,更加适合用于非常慎重无比的特殊占卜,以区别于一般的占卜?

历史与视角

用西方的视角和方法研究古代中国,自然可以另辟蹊径,的确是一个可靠的办法。但是完全套用西方的概念,那么就会水土不服,不仅研究本身看起来非常怪异,而且结论也会差之千里。比如,我们不能完全用今天的国家概念套在那时的“国”上面。

先生在本书的后记里说:“对中国、马雅和苏米文明的一个初步的比较研究显示出来,中国的形态很可能是全世界向文明转进的主要形态,而西方的形态实在是个例外,因此社会科学里面自西方经验而来的一般法则不能有普遍的应用性。”西方的东西看起来并不能“普世”,所谓的“普世价值”更是一个笑话。马克思说:“亚细亚制度并不是阶级社会;如果是,也只能是其最原始的形式。”其实,古代中国的社会制度,老子已经作了描述,应称之为“大同社会”。

历史研究所采用的视角是很重要的,不同的视角往往会导致不同的结论。先生说:“在1972年一篇研究美洲印第安人的萨满教和迷魂药的文章中,拉巴尔氏主张说美洲印第安人多半保持有他们的祖先在进入新大陆时自他们在亚洲的老家所带来的一个远古旧石器时代与中石器时代基层的若干特征,尤其包括对进入迷昏状态的强调。”我想问一句:为什么不反过来看呢?也许亚洲旧大陆的居民和文明,恰恰是从所谓的新大陆“美洲”移过来的。换句话说,也就是亚洲文明与美洲文明二者之间具有广泛的共性,而且时间越早共性越大,是后来的大航海时代打破了二者的这种共性。

萨满也是两个大陆的共性之一。“萨满还有树,或称世界之树,上面经常有一只鸟……而且不同方向常与不同的颜色相结合。”中国汉代画像石上就常有这样的画像,难道正是萨满的东西?而所谓的朱雀、玄武、青龙、白虎,也是各自有颜色的,也是代表不同的方向,难道也是萨满的东西或遗存?“萨满教的知识世界中的另一条公理是说人和动物在品质上是相等的……”这不正是众生平等吗?“与人和动物品质相等这个观念密切相关的另一个观念是人与动物之间互相转形……戴上这些动物的皮、面具和其他特征来象征向他们的动物对方的转形。”下辈子当牛做马也是这种观念的注脚。傩也是有面具的,难道傩也是萨满?“自然环境中的所有现象都被一种生命力或灵魂赋予生命。”所谓雷公电母等等不也正是如此吗?

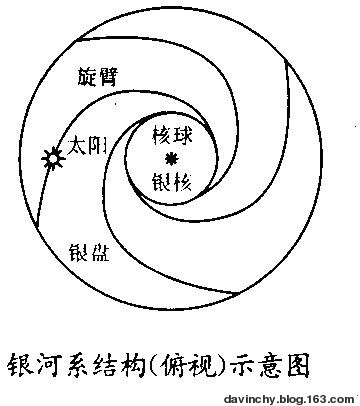

萨满是神秘的。那么中国的巫呢?郭净在“译者的话”里这样总结先生的观点。他说:“古代的统治带有强烈的巫术色彩,这正是中国古代文明的一个主要特征。即‘中国古代文明是所谓萨满式的文明’。这是一个极为新颖的启示。”先生说,事实上,甲骨文中的巫字,就可以看做对规矩使用的表现,而规矩正是掌握圆(天)方(地)的基本工具。看来,一个全球令人倍感神秘和力量的万字符“卍”,也许与巫字有关,也许就是巫字本身。据说,它是上古时代许多部落的一种符咒,在古代印度、波斯、希腊、埃及、特洛伊等国的历史上均有出现,后来被古代的一些宗教所沿用。万字符是佛教界的一个重要符号和标志,真正的万字符到底是左旋还是右旋呢?从银河系的结构图可以看出,银河系的四旋臂结构与标志佛的“卍”字符非常相似。(详见:http://tech.enorth.com.cn/system/2009/01/23/003876490.shtml)与天文挂在一起的左旋,符合人类认知的规律,自然是最有道理的。

正面的银河系有四条美丽的旋臂

马克斯·韦伯说:“至近代甚至近代以后,大多数内陆大帝国‘都是’世袭制国家(国君在世袭领地之外和政治属国之上树立起自己的权力,但他无须采用强制手段,而只要像家长一样行使权力)。”其实行使的权力更大意义上讲,是道德所带来的权力。所谓“得道多助、失道寡助”。用家族、宗族的控制形式,垄断祭祀的特权,实际上就是为了垄断道德的解释权,以抢占道德的高地。因此,古代战争之前都要誓言一番,在道德或者说道义上批评对手,毕竟战争的正义性是最为重要的。而大禹治水等一切施政,固然治水解了民患是一个方面,但是更重要的也是以此来树立自己的道德权威。用现代话语来解说,意义比目的更重要。在中国,具体的东西往往是表象的,而表象之后的东西,往往是真正的意图。先生就说:“把水的控制作为国家权力基础的说法在古代考古中找不到证据。”

鉴古而知今。先生说:“这样的时候已经到来了:我们有可能在其他文明发展的基础上做出历史理论的总结;这些理论会赋予我们新的眼光,不仅用来提示抽象的历史规律,而且指导我们的政治行动。”其实,心太大并不一定是好事,我总觉得还是历史学归历史学好。

∣关于丝路∣丝路网史∣版权声明∣法律顾问∣联系我们∣

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览