文明重器

李顺亮

2013年12月6日0时49分

自从西学东渐以来,尤其是上个世纪中国新文化运动以后,出现了一个以“疑古辨伪”为特征的史学、经学研究的学术流派——古史辨派。以顾颉刚为代表的史学精英,开始大规模成系统的疑古,历史文献至高无上的地位,于是受到了前所未有的挑战,渐成轰然倒塌之势。

与此相对应的是,考古学逐渐登上大雅之堂,中国地下蔚为大观的文明,开始全方位、多层次展露在国人面前。每一次考古最新发现,都能引起全社会的轰动和全世界的瞩目。社会上的人们一谈起历史,首先想到的就是挖坟盗墓,甚至误以为历史就是考古。

历史的玩笑

考古学的发展对于历史学研究的突破,无疑贡献是巨大的。上海人民出版社出版的《东周与秦代文明》(2007年11月第1版),是考古学界集大成者李学勤先生的大作。历史也会有悖论,恰恰是这位考古学的标志性人物——李学勤先生,在1995年提出了“走出疑古时代”和“重写中国学术史”的倡议,着力扭转中国古史研究中怀疑古文献真实性的大趋势。

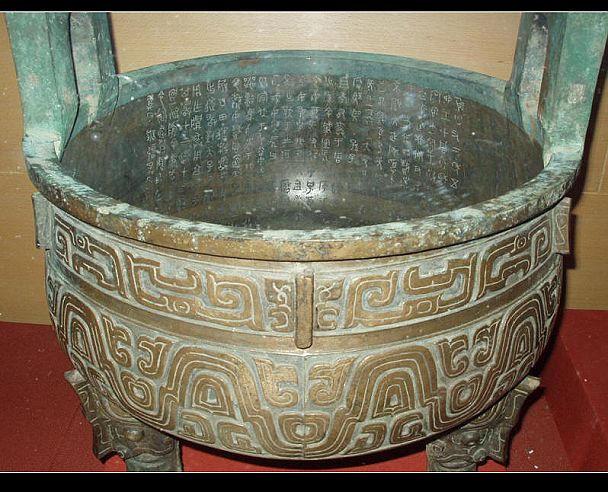

《东周与秦代文明》不仅是一本综述东周和秦代考古研究成果的大作,而且是将考古学与历史理论和文献知识结合起来,更好地在历史研究中运用考古学的丰硕成果的成功实践。历史研究不易,考古断代亦难。比如,共和元年即公元前841年,是我国历史有确切纪年的开始。但恰恰是这个841年,和李学勤先生主持的夏商周断代工程开了一个不小的玩笑。2003年1月,陕西眉县杨家村出土的铜器,证明“共和”不独立纪年,使上世纪末中国社会科学界最大的政府工程之一的断代工程,陷入了基点被毁的尴尬之中。

陕西眉县杨家村西周青铜器窖藏四十二年逨鼎细部

详见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8c88a78101011j2r.html

共和元年此后不久,周平王元年即公元前770年(按:王红亮《清华简〈繫年>中周平王东迁的相关年代考》摘要云:《繫年》中所谓的“周亡王九年”即周幽王九年,亦即公元前773年,此乃周平王元年。东迁实际上在周平王三年,即公元前770年),东周登上了历史的舞台。李学勤先生说:“有学者研究指出,周代的诸侯国并不像有些人所想是独立的政权……”其实,关键要看这些政权的权力之源来自于谁,如果是因周王室分封而来,并且对周王室承担着相应的义务,则其必然不是“独立的政权”。但完全用今天的政治观点来观看古代中国,纯粹套用今天的政治术语来叙述古代社会,往往会越弄越糊涂。

先生说:“外国学者有时用‘原史时期’(protohistory)一词,以称呼古代文献很少、考古材料的重要性超过或等于文献材料的时期。很显然,东周和更早的商和西周不同,已经脱离了这种‘原史时期’而跨入真正意义的‘历史时期’了。”他把文献和十三成果综合起来,把东周时代划分为七个文化圈:中原文化圈、北方文化圈、齐鲁文化圈、楚文化圈、吴越文化圈、巴蜀滇文化圈、秦文化圈。

我们可以说,秦文化与楚文化之相争相融,是战国季世的显著特征,其影响甚至及于汉武帝独尊儒术之前。秦文化经过商鞅的改造,其本质已经衍化成法家文化;而楚文化则自始至终都显现出道家特征。汉世之初,实为外法内道,二者共治天下。而汉武帝为了施展自己的政治抱负,需要打破这种政治文化格局,毅然高举起儒家大旗。于是,外法内王(王道即儒道)便成为中国政治文化的基本模式,流传以至于今天。而道家文化的影响,则仍在社会的底层居于统治地位。知识分子进则儒以治世,退则道以出世,成为亘古不变之真理。

其实,不管是什么家,与中央王朝的关系来说,似乎都不是直接冲突的。先生说:“在长沙马王堆3号汉墓出土的帛书,向人们提示了楚国传流的黄老道家的思想面貌,使大家认识到,起源于南方,并在齐国有所传播的这一学派,也是主张加强和巩固中央集权的。”而管仲也是一个奇怪的人,他既被推尊为法家,可是他的著作《管子》传统上却列于道家。我们似乎可以从中揣测,齐国是来自南方楚国的道家渗透非常严重的地方。于是,这里的法家,自然而然显现出道家的身影。同样,儒家与道家在这片土地上,也是相融共存的,以致孔子还问礼于老子。

历史的悖论

问题是,历史再一次出现了悖论,儒学居然就是误民亡国之学,因为会导致“民务名而战士怯懦”。先生说:“中山该时贵儒学而忽略了武备,恰与赵武灵王的政策相反。华夏的赵国学习胡服骑射而终于吞灭中山,白狄的中山则以举士朝贤而归于衰亡,不能不说是东周历史上饶有意味的事迹。”他认为,中山的华化和儒学在中山流行,和魏国一度统治该地有关。后来的中国历史,也一再证明儒学昌盛的朝代,必然是文弱的时代,最典型的代表就是有宋一朝。儒学安的只是知识分子,从来就难安天下民生。

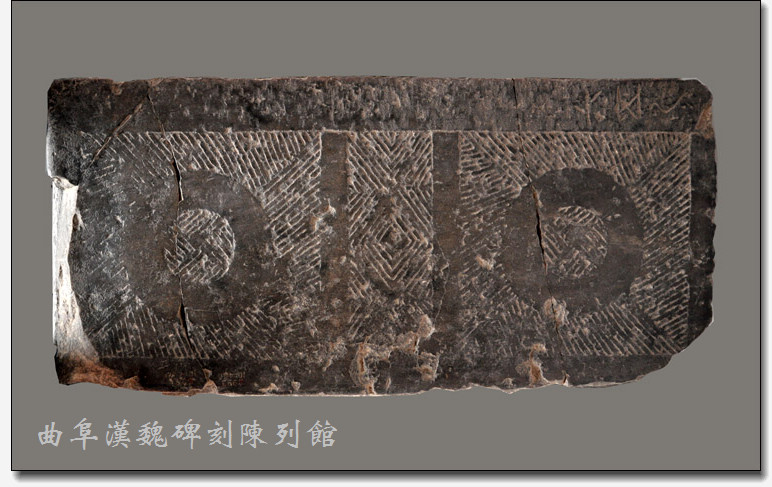

儒学的大本营——山东曲阜,就有文物在无声地诉说着中华民族的劫难。先生说:“抗日战争期间的1942年,所谓的‘东亚文化协议会’在曲阜进行试掘。次年秋,又作了一些补充工作。试掘的疏狂主要在西汉鲁灵光殿遗址,发现了有‘鲁六年’等字的北陛刻石。这块刻石现藏于曲阜孔庙,其余发掘和采集的遗物,当时均运到日本,存于东京大学文学部考古学研究室。”每一次战争,似乎都会伴随着大规模的文物掠夺。这不仅是中国文物的悲哀,无疑更是日本侵华的罪证。侵略者并不会因为这里是儒学大本营,就手下留情。

曲阜西汉北陛石

详见:http://www.chinanews.com/cul/2012/04-23/3838884.shtml

和曲阜有关的历史还有很多很多。最为重大的一个历史事件,也最容易为人所忽视的,莫过于盘庚迁殷,就是从奄,即今天曲阜旧城东,一直迁到了殷,即今天河南安阳西北小屯村。那时的曲阜,虽然还没有诞生儒学,却显然更加美好,让商朝的旧贵族不舍离去,以致盘庚费了好大的力气,甚至要对不从者发出灭族的威胁:“乃有不吉不迪,颠越不恭,暂遇奸宄,我乃劓殄灭之,无遗育,无俾易种于兹新邑”。

历史上的盘庚迁殷,给中国人留下了深刻的印象,似乎凡是迁都,都是走向强盛的必由之路。不纳贡称臣,我们知道是要付出代价的。公元前649年,黄国又拒绝向楚进贡,次年被楚攻灭。其实,迁都迁不好,也会迁出祸根,蔡国就是明证。蔡国本来是都于今天河南的上蔡,蔡平侯依附楚国,把国都搬到了今天河南的新蔡。但是,“蔡昭侯为了依靠吴国,迁都到东面的州来,在今安徽寿县境,时在公元前493年。两年后,蔡国大夫怕昭侯再向东迁,命人刺杀昭侯,立其子为蔡成侯。”一国之君就这样迁都迁的命都丢了。

其实,州来原本也是西周晚期长江、淮河下游地区的小诸侯国。势力范围包括整个淮南市、凤台县和寿县的一部分。州来国小命却不短,历经三四百年之久。历史上这一带可谓兵荒马乱。春秋时楚灭州来国,为淮北楚之州来城。之后,吴楚相争在这一带上演,一会儿是吴国地盘,一会儿又成了楚国属地。直到战国之时楚惠王灭蔡,下蔡仍属楚地。此后,秦楚争霸又再次在这一带登场。长期立于危卵之上,这里的老百姓求生手段也别出心裁,于是演绎出了“朝秦暮楚”的故事。

州来的国都就在今天的凤台县城。凤台一中校内有一棵三国古银杏,傲立在凤台城北,据说是东吴大将周泰花园的观赏植物。在中国,古树一般都会被赋予神性,这棵古树自然成了当地群众崇拜的对象。不过,没想到的是,这棵古树也是日本侵华的罪证。1938年7月,日军占领凤台,居然在树上搭起瞭望哨。一天夜里,古树惨遭雷劈,日军不得不撤去瞭望哨,龟缩到碉堡之中。

文化的互动

考古有助于解决一些历史难题。北宋得到的秦公镈就是这样的典型例子,历来争论不休,究竟是哪一个秦公呢?1919年甘肃天水出土了秦公簋,此秦公镈和彼秦公簋系同一秦君所作。先生从形制、纹饰和作风判断,并且结合铭文考虑,认为彼秦公簋是秦成公所作。那么,此秦公镈也就有了答案。1978年,陕西宝鸡太公庙出土了镈三件、钟五件,器铭金文的文辞相同、风格相近,同为周秦一系雅正之作。先生则从铭文推知是秦武公的东西。

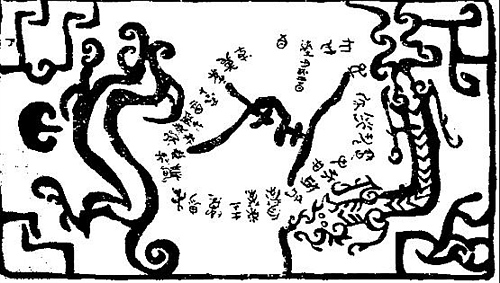

考古对于历史的贡献不少。考古的成就告诉我们,从某种意义来说,千万不要过于怀疑古人的智慧。比如,作为总称的二十八宿,见于《周礼·冯相氏》。有人主张中国的二十八宿是由印度或伊朗传入的。至于青龙、白虎、朱雀、玄武四神,长期以来被指为汉代较晚才产生。先生说,湖北随县“擂鼓墩这具二十八宿图漆箱的发现,足以纠正流传的错误观念。”

曾侯乙墓二十八宿漆箱盖面临摹图

南北文化的交相辉映与互动交融,是东周与秦代文明的一个极其重要的特点。南方兵器向北传播,北方带钩向南渗透,都是非常典型的例子,而前者兵器是战争文化的代表,后者带钩是服饰文化的范畴。南方兵器上面是有鸟书的,在万荣贾家崖出土了一对吴王子于戈,它的铭文就是鸟书与虫书。郭沫若先生在《周代彝铭进化观》里认为,鸟虫书是“于审美意识之下所施之文饰也,其效用与花纹同。中国以文字为艺术品之习尚,当自此始。”

兵器本是凶器,可是上面的鸟书却文雅有余,文武之道就这样有机地融合在了一起,特别能够体现中华文化的阴阳观。中国鸟虫书的研究,肇始于容庚先生。据说,鸟书的构型规律有以下六种:在文字上增加一个鸟形,在文字上增加双鸟形,寓鸟形于文字笔画中,增、简化之鸟形、虫形,在文字上增加虫、爪形,在文字上增加其他纹饰。

作为先秦篆书的变体,这么古老的鸟书居然在三明境内还有身影,却是我没有想到的。2013年11月6日《三明日报》报道了《黄景波和他的“鸟体字”》。更令人惊奇的是,清流县赖坊乡这位古稀老人,居然是从自己100多年的古民居内前人留下的楹联中,“偷师学艺”琢磨出了一手“鸟”字。

这篇报道说:“黄景波发现,家中这些对联的‘鸟体字’,都是以鸟为基础原形,先装鸟头,再配鸟尾,中间以字为鸟身。书写时,中间字体可以随自己任意选择,但必须以鸟头为走向,顺势而为……”于是,我们只能感叹文化真的能够穿越时空。

使用带钩的革带,本来是北方胡服的特色。《楚辞·招魂》说:“晋制犀比,费白日些。”“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”《蝶恋花》中的词人柳永自然是需要带钩的,不然他的衣随时都会解开。带钩甚至还有你我想不到的功用。”《国语·齐语》中记载,桓公曰:“夫管夷吾射寡人中钩,是以滨于死。”齐桓公说的正是管仲追杀而带钩救命的故事。

文化从来都无法人为阻隔。从东周与秦代青铜器铸造技术的发展之中,也可以看出一二。东周列国青铜器趋向成熟,区域特征明显。北方晋秦、东方齐鲁、南方荆楚的青铜艺术交相辉映。秦国铜鼎腹浅足肥,制作粗劣。楚国铜鼎形制繁多,均为高脚。器物的生活实用性加强,礼器功用逐渐消失。不仅合范法高度发达,而且失蜡法也开始应用。同样,也是湖北随县擂鼓墩曾侯盘尊的出土,推翻了中国秦以前不曾掌握失蜡法这一先进技艺的观点。不过,湖北随县亦是楚地,属于当时的南方之地。难道是有地域分野?南方多用失蜡法,而北方多用合范法。

文化的载体

先生说:“东周时代的青铜农具并不像有的人所说只有零星的发现,而是已有相当多的材料。”看来也是与地域有关系,南方多铜,且种稻,故这种铜农具更多。但使用到哪种程度,哪些范围呢?是农具的主体吗?我以为青铜农具当是富家所用,并不是人人都用得起的。且青铜农具看作钱虽不正确,但因其时青铜贵重,与钱无异。如果人人皆用得起,则王朝抑或权贵用青铜铸鼎就毫无意义。

我们再来研究淮夷为什么会被讨伐。难道只因为他们是异族,文化上与中原有太多的差异?事实上,看来淮夷的悲惨命运,恰恰是因为他们地处淮河一带,与其阻碍了“金道”有一定关系。这是所谓的“金”,其实就是铜。而东周时的铜,多来自南方。先生说:“青铜器曾伯(上雨下桼)簠铭文,也提到伐淮夷后,‘金道锡行’得以畅通。”

先生说:“但是,陕、甘地区春秋中、晚期秦墓多有仿铜器的彩绘陶器。到战国前期的第四期墓,开始出现陶车、陶牛、陶囷之类陶模型,为汉墓普遍存在的各种陶模型的先声。”这似乎是秦地经济不够发达之证明,用不起青铜,只好用陶来仿照、来替代。同时,也说明青铜来之不易,极其贵重,只有国之重器才会也才能用到青铜。

毋庸置疑,青铜器是那个时代文化最重要的载体。看一个地方文化的原始与否,从某种程度上来说,完全可以拿那个地方的青铜器来说事。从青铜器来考察,吴越文化的发达,就有令人不可思议之处,至少与秦文化表现出来的古朴甚至可以说是简陋相比,不知精美了多少。先生说:“以上徐、吴、越等国,都有一篇长篇的铭文,除人名有特殊性外,甚至比中原某些器铭更觉典雅。”

于是,我们知道,《国语·越语》记载范蠡所说的“昔吾先君固周室之不成子也,故滨于东海之陂,鼋鼍鱼鳖之与处,而蛙黾之与同渚。”只是越国的生活状态,并不能代表文化原始。先生也说:“或以为越国长期处于原始状态。实则从青铜器看,如越王室的者氵刀编钟,也反映了高度的文化和深刻的华夏化。”反之,偏居北方的燕国,倒真是有些落后的。先生说:“以模仿青铜器的陶器随葬,可能是战国前期燕国风行的习俗。”而我以为,应当是经济不发达,国力不强所致。

但是,文化的独特性同样是相对存在的。吴越文化就有自己的特殊器种。先生说:“例如口向上的敲击乐器钲,即钲铖,为军中所用,可能是继承商和西周初南方铜铙的传统。钲铖之名,到汉代仍在使用。”而三明境内的建宁就有一座金铙山,此山得名是与闽越王到此游猎遗失金铙的传说挂在了一起。这里所说的金铙,实际上就是铜铙。

1990年三门峡市出土饕餮纹铜钲,为虢国墓地M2001所出土唯一一件钲

青铜与陶器,其实站在了一个世界里的王公贵族与普通大众这两端。前者以青铜为重,后者以陶器为用。先生说:“1954年,在WST15出一陶盆残片,口沿刻‘王’字,有可能系王城省称。”此种说法当属臆说。陶盆刻“王”,还不如说是王姓人家的标识。吾家乡里人家大多如此作记号,以标明此物的权属。之所以要如此,又因乡里人家一遇家中红白喜事,需要大宴宾客,就会四处借来食具桌椅,非大户、大大户人家,单靠自身力量,是不可能备有这么齐全的物品的,也根本没有必要。每次大型宴请之后,认记还物再道声谢,浓浓的乡里邻情就在其中了。

∣关于丝路∣丝路网史∣版权声明∣法律顾问∣联系我们∣

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览