大国战略的较量

李顺亮

2013年2月18日

大国之间的较量从来都是战略之间的较量,小儿科的冲动斗气之举,那是为大人所不齿的。英国近代地理学鼻祖哈·麦金德的大作《历史的地理枢纽》,给我们展示了那个时代最杰出的全球战略思维。

哥伦布时代,是全球化时代的序幕。“当遥远的未来的历史学家回顾我们目前正在经历的这些世纪,并像我们现在研究埃及历代王朝那样把它们缩短来看时,他们很可能把最近的这四百年描述为哥伦布时代……”哥伦布是伟大的,他的伟大就在于开启了一个时代,也就是探险时代。“传教士、征服者、农民、矿工和后来的工程师如此紧随着旅行者的脚步之后,以致这个世界的遥远边境刚一发现,我们就必须记录下它实际的完全的政治占有。”而这个时代所带来的副产品,却是野蛮殖民。殖民本身没什么不好,人类繁衍需要殖民,但是野蛮殖民就是另外一回事,充满了杀戮与血腥,人性变得荡然无存,殖民变成了戕民。而野蛮殖民的最高境界,就是帝国的诞生及其相互倾轧,以至于一战与二战上演,人类开始了自我毁灭。

在经历哥伦布时代之后,全球就正式进入了全球化时代。在全球化时代,如果没有全球化战略的支撑,对于一个大国来说,是极其可悲的。哈·麦金德试图探寻的,正是全球化战略的基石。他说:“在我看来,在当前的十年中我们是第一次处于这种地位,即试图以某种程度的完整性来阐明较广的地理概括和较广的历史概括之间的相互关系。我们第一次能够了解整个世界舞台上各种特征和事件的一些真正的比例,并且可以寻求一种至少能表明世界历史中某些地理原因的公式。如果我们幸运的话,那么这个公式就应当具有透视当前国际政治中一些对抗势力的实用价值。”

哈·麦金德找到了这个基石,那就是心脏地带理论。他认为:“谁统治东欧,谁就能主宰心脏地带;谁统治心脏地带,谁就能主宰世界岛;谁统治世界岛,谁就能主宰全世界。”心脏地带理论的影响,是极其深远的。正如此书的译者在前言所说:“《历史的地理枢纽》这篇论文所以能影响世界政治,被人们作出这种或那种评价,是因为麦金德在文章中提出了‘心脏地带’的论点。他是第一个以全球战略观念来分析世界政治力量的人。他的观点得到德国纳粹地理学家豪斯霍费尔的赞赏,成为德国地缘政治学的思想来源之一。麦金德后来为自己辩解说:在他宣读这篇论文的时候,‘远远在有任何纳粹政党问题之前’。但是,我们知道,思想的传播是不受时间和空间的约束的。”

其实,不只当年的纳粹德国,凡是想领导或已经领导全球的国家,比如美国,都是这一理论的忠实践行者。索尔·柯恩教授在《古代和近代的地缘政治观点》里说:“在过去几十年中,麦金德的理论在被人们盲目地无批判地接受了多年之后,遭受了一个人的理论从未遭受过的批评。尽管如此,多数西方战略家还是继续按照麦金德的描述来观察世界。美国在战后年代采取遏制外交政策,在欧亚大陆外围建立海外盟国,就是企图阻止苏联控制‘心脏区’进而控制‘世界岛’。由于共产主义传入东亚打开了一个大缺口,美国遏制大陆中国的目的就在于把‘世界岛’东亚近海区域的其余部分封锁起来。”(详见:http://warstudy.com/theory/modern/geo_politics/gjddyzz.xml#a9)今天的我们,回头来再来看美国在伊拉克、阿富汗等地的行动与布局,就能够理解美国全球化战略的高明。

“阿富汗,帕米尔山结,地理的枢纽,人类文明的交汇之所。”近代史上,列强在阿富汗的争夺,原由何在?马小军在《历史与地理的动力——阿富汗战争解读》(详见《书屋》二〇〇二年第十期)中,用“大陆心脏”理论分析问题。他说:“阿富汗得天独厚的地缘战略位置,使其自古以来即一再为大国所垂涎,成为兵家必争之地。三次英阿战争以及六十年后爆发的十年苏阿战争,只是一再证实了这个道理。从亚历山大东征以来,一个又一个帝国折戟于阿富汗,战争一次又一次以阿富汗人的胜利告终,阿富汗自身却也一次又一次陷入分裂。帕米尔山结背后蕴藏的极其深厚的历史与地理动力,便昭然于世。”以反恐为名入主阿富汗的美国,2013年开始迈出从阿富汗撤军的步伐,但撤军并不等于战略利益的放弃,控制一个国家也不等于一定要使用军事手段。不管怎样,“留下的一部分军队将作为教官训练阿富汗政府军队和警察”,美国为此已经埋下了伏笔。

虽然哈·麦金德的心脏地带理论一向恶评如潮,但是它的忠实信徒普世大有人在。这也足以证明这个理论本身无与伦比的伟大,只不过因为太过邪恶,道出了世界的本来面目,毕竟任何赤裸裸的东西都不可能是美的,以至于没有人愿意赞美这个理论,更不用说明目张胆地高举这个理论了。任何一个理论想保持长久的生命力,都必须是与时俱进的。哈·麦金德也不例外,他的心脏地带理论在不断成长。他在晚年写了一篇文章《圆形的世界与争取和平》,抛弃了他1919年的关干统治心脏区意味着控制世界岛的名言。对此,索尔·柯恩教授说:“麦金德用以绘制心脏区边界的标准不断变化,这表明他原来的关于世界枢纽区的概念已从运动舞台(即作为地面军队机动的区域的概念)变为一种以人民、资源和内部交通为基础的“实力堡垒”的概念了。”

全球化战略的最高目的,就是为国家攫取利益的最大化。威慑与拉拢,对抗与握手,战争与和平,每一个国家都会根据自己的全球化战略,适时选择应对的策略。一个国家也只有在全球化战略的指导下,才不会头痛医头、脚痛医脚了。罗援将军曾经说:“中国要成为一个大国,要有一个战略取向、战略路径,是蜗居在大陆,还是走向太空,走向大洋?”其实,“陆权论”也好,“海权论”也罢,我以为对于一个国家来说,真正的全球化战略,应该从陆地到海洋再到太空整体来把握与设计,虽各有侧重,但又不可偏废,是“三位一体”的,都在为全球化战略服务。

而“心脏地带”就是一个国家全球化战略的纵深地带。如果仅就中国的本土大陆而言,当年举全国之力建设的“小三线”,无疑就是中国的“心脏地带”。我们推而溯之,对于历史中国,西部尤其是关陇之地、四川盆地,是历史中国的“心脏地带”。秦汉以降直至隋唐皆是如此。占有这一地区,并且以此为依托,不仅可以雄霸一方,甚至可以一统天下。盛唐在安史之乱的重大打击下,仍能起死回生、苟延残喘,其根源亦在此。反观偏安南方的政权,我们就可以发现,大多弱不禁风,更不用说经得起打击了。

我们再推而远之,对于包括海陆空在内的现代立体中国的“心脏地带”在哪里呢?罗援说:“中华民族的发展方向是朝向内陆,还是朝向海洋?是往西北拓展,还是往东南拓展?国防大学刘亚洲政委写了一篇《西部论》,他认为发展方向应该朝向西北,而我觉得应该朝向东南,朝向海洋。”其实,今天的时代基于时空距离的缩短,基于战略手段的改变,我想我们应该换个角度来看中国、看世界。精明的美国人在战后就已经意思到了这个问题,斯派克曼发展出了“边缘地带”理论,认为仅仅控制心脏地带还不足以称霸全球,如能控制环绕心脏地带的欧亚沿海地区,将足以遏制心脏地带国家的扩张。这个理论成为美国争霸的理论基础。不过,今天我们的情况略有不同:当年我们的“边缘地带”,居然变成了今天我们的“心脏地带”,从陆地上的所有边疆,尤其是西藏和新疆,直到海疆上所有的前沿,尤其是南海和钓鱼岛。换一句话说,就是如果保不住边疆,也就保不住中国。没有办法,这是全攻全守的时代,进则通达全球,退则亡党亡国。

的确,正如帕拉格·卡纳在《大国时代的全球新秩序:第二世界》中所说,“全球化与地缘政治一样,它本身已经成了世界体系。没有什么力量能够控制全球化,要想阻止它,只有让一切事物都停止运行。”但是,全球化时代,并不是地缘政治的终结时代。相反,全球化是地缘政治的综合体,是地缘政治的最大化,也是最高形态。今天的我们,想要搞懂全球化,就必须先要识透地缘政治。“地缘政治学与历史学不同,它为了向前看而赤裸裸地向后转。如果说国际关系学是有关当前事态的气象学,那么地缘政治学就是气候学,是关于世界发展演变的深层次学问,不可能通过点击互联网浏览器上的‘刷新’按钮得到更新。”那么,我们只有用眼睛去观察,用心灵去感悟,用事实来验证,用理论来武装。

九天之上,北斗遨游;四海之广,航母巡航;中国利益,全球守护……2013年新年伊始,好消息接连不断。1月26日,运-20首飞圆满成功,中国拥有了属于自己的大型运输机;1月27日,中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验,试验达到了预期目的;2月18日,巴基斯坦瓜达尔港经营权从新加坡公司移交给中企的协议,在巴基斯坦总统府签署。法新社称瓜达尔港“对中国海洋扩张至关重要”,“此举将使得中国在阿拉伯海拥有潜在的海军基地,令印度坐立不安”。虽然大国在推动全球化中发挥的作用是一把双刃剑,但是一个真正的大国,在全球战略较量之中,就应该有所作为。军事手段的战略威慑,是大国较量之中最重要的组成部分。我们还需要用政治、经济、文化、外交等各种战略威慑手段,一起来守护全球化时代中国的“心脏地带”。

“地理决定一切吗?似乎是,似乎不是。看看今天世界上的冲突和争端,绝大多数还是与地缘因素分不开。墨西哥人抱怨离美国太近,离世界太远。以色列的原罪是被阿拉伯国家环抱。”豆瓣上的网友Johnny 评论说:“薄薄的小册子,就能决定作者的在历史上的地位。相比起来,一些人汗牛充栋,百年后未必会有人记得。”但愿,我们一向多灾多难的祖国,也有哈·麦金德这样的高人出现。

附:

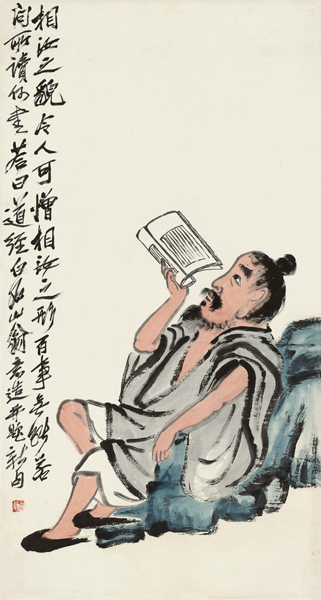

齐白石作《读书图》国画鉴赏

题识:相汝之貌,令人可憎;相汝之形,百事无能。若问所读何书,答曰:《道经》。白石山翁意造并题新句。

说明:齐白石这一时间段的人物画创作颇丰,特别是以自喻式的人物,各种各样的钟馗、罗汉、佛像等,表达了画家的慈悲之心、不平之气、幽默智慧和鞭挞丑恶的精神倾向,形成了稚拙而淳朴,凝练而平和的个人。

∣关于丝路∣丝路网史∣版权声明∣法律顾问∣联系我们∣

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览