孙悟空“到此一游”的生平叹事

李顺亮

2013年2月26日

古之中国人一向讲究:人过留名,雁过留声。但这种留名,是指青史留名,所谓“留取丹心照汗青”,在大是大非面前“去留肝胆两昆仑”,抢占道德和正义的制高点。今之中国人也讲究留名,不过却留错了地方。

最近,有位游客在北京故宫游览时,竟然在故宫大铁缸上刻下了“梁齐齐到此一游”。北京故宫博物院《紫禁城》杂志副主编“故宫的王戈”在自己的微博中写道:“留在文物上的名字,有些叫作不朽,有些叫作遗臭,有些叫作玷污。请尊重文化,也尊重自己。”

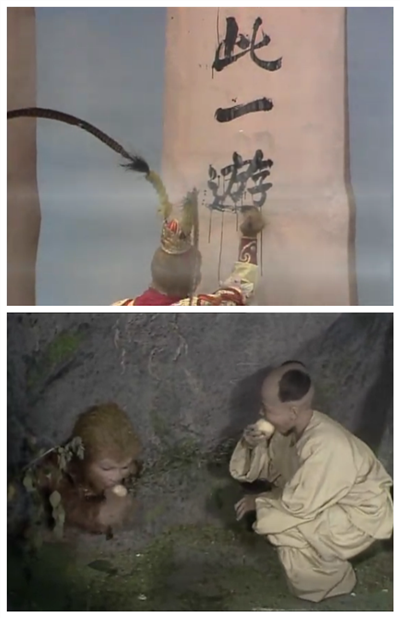

这样的评论真是一语中的。以低俗的手法在圣洁的文物上留名,只能越发彰显自己的低俗,而且这种低俗严重超越了正常人所能接受的底限。在《西游记》构筑的神话世界里,孙悟空在如来佛的“五指山”上,得意地留下了“齐天大圣到此一游”的大手笔,作为逃出三界外、不在五行中的证明,并且撒了一泡尿松了一口气。

没有想到的是,孙悟空自以为得意的证明,恰恰是逃不出如来佛手掌心的反证。于是,五指山成了孙悟空人生的“滑铁卢”,他被压在五指山下500年,纵有百般变化、万般本事,也只能任世间春去秋来、花开花落,尝尽失败的苦涩滋味。这是孙悟空的生平叹事。为此,他付出了西游修行历经劫难的艰辛代价,才最终洗刷了自己的耻辱。

《西游记》出世之后的中国人,虽然爱学孙悟空玩世不恭,四处留名“到此一游”,但是没有谁愿意与孙悟空一样,为之付出自己的惨重代价。对于“到此一游”,在我的记忆深处,最搞笑的莫过于当年县城的沙洲公园里,那一株株绿竹上留下的一个个“大作”。改革开放之初,能出趟门“远行”来到县城一回,已属非常不易。对于他们纯朴得有些可爱的心来说,这里已经是天下最美丽的公园了。于是,留个名似乎也成了顺理成章可以理解的事。

很多年来,我都以为这些“大作”是乡下进城的“陈奂生”所为。不过,如今年事渐高的我,对于此事的看法有些改变。其实,这些“大作”想来应当大多是小有文化的学生哥所为。当时这个沙洲公园对面就是一所完全中学,方圆不过五里地的小小县城里,居然聚集了好几所中学。而那个年代的学生哥,不是看连环画《西游记》长大的,就是恰逢中央电视台开播电视连续剧《西游记》,那股随之而来的模仿狂热,不是今天追星的人们所能理解的。

少时的我,能在屋后的山上折下一根木署条,或者在外随手拾得一根竹棍子,如孙悟空般转旋飞舞,就可以自得其乐个半天时间。反正,在我的印象中,“金箍棒”是比红樱枪好玩的,一来红樱枪是大一点的孩子的玩物,二来大人怕孩子伤着对玩红樱枪管得紧,全不似“金箍棒”可以任你随意玩耍。初到县城那个美丽的沙洲公园,乍一看到一株株绿竹上刻下的“到此一游”,还颇为叹服大人们这般有文化,连孙悟空的把戏都知道。

长大成才之后,虽然对这样的行为已经十分不屑,但是有机会回到小县城漫步沙洲公园时,还是会忍不住瞧瞧那一株株的绿竹上,还有没有那些“到此一游”的痕迹。今天的县城,旧日雅致的沙洲公园已然不见踪影,整成了现代时尚的紫阳公园。那绿影婆娑的美好往事和荒唐可笑的“到此一游”,我只能在记忆深处里找寻了。

“走上八达岭长城的‘北门锁钥’景区,举目四望,几乎没有一块砖上没有字!”中国长城学会副会长董耀会痛心地说。破坏文物,自然不该,更不可取。但是,我们能不能换种方式,比如说设立一个“孙悟空”签名处,在一台触摸屏电脑上数字签名,别只让领导而是让大众“到此一游”成为可能呢?那时,我们也许就会发现,恰恰是这种原以为是文化劣根性的东西,会成为我们再到这个景区时的莞尔一笑。

∣关于丝路∣丝路网史∣版权声明∣法律顾问∣联系我们∣

Copyright © 2004-2023 by onesl.com all rights reserved

建议您使用1024*768分辨率、火狐浏览器浏览